Edgar Degas. En la sombrerería. Estudio técnico de un pastel

El vídeo de arriba es para uso exclusivamente decorativo dentro de está página.

Estudio técnico y montaje expositivo

El Área de Restauración del museo ha llevado a cabo durante algo más de un año el estudio técnico de la obra de Edgar Degas En la sombrerería gracias al mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

La intención de este trabajo es entender de manera general la técnica pictórica del pastel utilizado por Degas, y profundizar en esta obra, pintada en 1882, mediante la reflectografía infrarroja, la radiografía, la macrofotografía y el análisis en el laboratorio, avances tecnológicos que nos permiten identificar los materiales empleados y evaluar su estado de conservación.

Sin duda podríamos definir a Degas como un hombre inquieto y tremendamente indagador en lo que a su arte se refiere, ya que su obra nos muestra que empleó a lo largo de su larga vida múltiples técnicas artísticas y que su manera de proceder fue cambiando mientras progresaba como pintor.

La técnica pictórica del pastel

En su evolución como artista, recupera el pastel, una técnica que menciona por primera vez Leonardo da Vinci a finales del siglo XV, aunque no alcanzará su edad de oro hasta el siglo XVII de la mano de pintores como Maurice Quentin de La Tour o Jean-Siméon Chardin, pero cae en desuso después de la Revolución Francesa en beneficio del óleo.

Degas explora el pastel como nadie antes, dándole una nueva vida. Lo trabaja de tal manera que sus obras lindan entre el dibujo y la pintura, aplicando los colores para que el propio ojo del espectador los funda.

Lo empleó de diversas maneras, a veces puro, tan solo utilizando las barras de pastel y otras, como técnica mixta, combinándolo con gouache, témpera, o pulverizando las barras y mezclándolas con agua para crear un efecto de acuarela o para empastar el color. No siguió un mismo patrón, porque su inquietud le llevó a investigar a fondo y a sacar todo el jugo que pudo de unas sencillas barras de color.

La factura del pastel en nuestra obra es espléndida. Degas consigue recrear de manera ágil y vibrante con estas barras de color las diferentes texturas de los sombreros y de la ropa de las mujeres, en las que podemos distinguir plumas, flores o rafia. Podemos además apreciar cómo superpone las distintas capas de color sin que se mezclen entre ellas y, sin embargo, las percibamos mezcladas a través de nuestros ojos.

Esta trabajadísima superposición de capas es otra de las señas de identidad de Degas como pastelista, quien ya en esta época tardía de su vida había alcanzado un dominio excepcional de la técnica.

Si nos fijamos, por ejemplo, en el rostro de la mujer que se prueba el sombrero, advertimos una piel delicada de tonos rosáceos que podríamos calificar de suave.

Pero si estudiamos en detalle la aplicación del color en esta zona, nos damos cuenta de que en realidad se trata de una superposición muy interesante de capas de trazos muy rápidos y vigorosos.

Para encajar la composición, Degas define su dibujo con líneas claras en algunas zonas marcando con seguridad los elementos que forman parte de la obra, pero en otras después las interrumpe o difumina. Incluso hay zonas donde no hace ni una cosa ni la otra, si no que las deja completamente inacabadas o solo ligeramente insinuadas.

Chialiva y el fijativo

Luigi Chialiva, nacido en Italia en 1842, pintor de paisajes y animales, se traslada a Francia hacia 1872 y se establece en Écouen, a las afueras de París. Expone en el Salón y en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en la que ingresa como miembro en 1912.

También se formó como arquitecto, pero sobre todo como químico, faceta que le permitió asesorar a su amigo Degas en sus investigaciones en torno a las técnicas pictóricas que le interesaban.

Una de ellas era conseguir pintar utilizando el pastel exactamente como él quería, creando capas sucesivas de color. Para ello necesitaba fijarlas porque, de otro modo, solo conseguiría emborronar los colores.

A Degas no le convencía ninguno de los fijativos que existían en ese momento en el mercado, que descartaba porque, a pesar de fijar, producían una alteración de los tonos de los materiales utilizados. Chialiva consigue elaborar un fijativo que cumple los requisitos deseados por Degas que le permite utilizarlo sin que este altere lo más mínimo el color natural de las barras de pastel y mucho menos el aspecto mate que tanto quería conseguir, cumpliendo, evidentemente, con su condición fundamental de fijar.

«La verdadera invención de Degas es, indiscutiblemente, esta aplicación de capas sucesivas de pastel, cada una de ellas fijada antes de ser recubierta. Logró adaptar al pastel una técnica que consiste en hacer que los diferentes colores interactúen entre sí, tanto por superposición y transparencia como por la oposición de tonos yuxtapuestos».

Al no poder trabajar el pastel de la misma manera que se trabaja el óleo, el fijativo le permitió obtener un efecto similar al de las veladuras, dejando espacios sin cubrir para que asomasen las capas inferiores de color.

Tras el estudio del pastel del Museo Thyssen, creemos que Degas utilizó el fijativo para poder trabajar su obra por capas. El fijativo ejercía el efecto necesario para que los colores ya aplicados no se desprendieran mientras el artista realizaba su obra. Le permitía añadir cuantas capas quisiera para ir superponiendo los distintos colores e ir creando los volúmenes o los efectos deseados.

Análisis de materiales de la pintura

El análisis de los pigmentos de las barras de pastel empleadas por Degas en esta obra se ha realizado mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (RXF). La adquisición de los espectros en cada punto analizado se realizó teniendo en cuenta, por una parte, la gran variedad de colores que muestra la obra, y por otra, la diversidad de trazos en las distintas formas de la composición.

De modo general la variedad de pigmentos identificados es amplia. Los análisis corroboraron que los tonos finales se lograron superponiendo trazos de diferente color, ya que la notable cantidad de elementos detectados en los espectros XRF de un mismo punto se puede explicar solo con esta superposición.

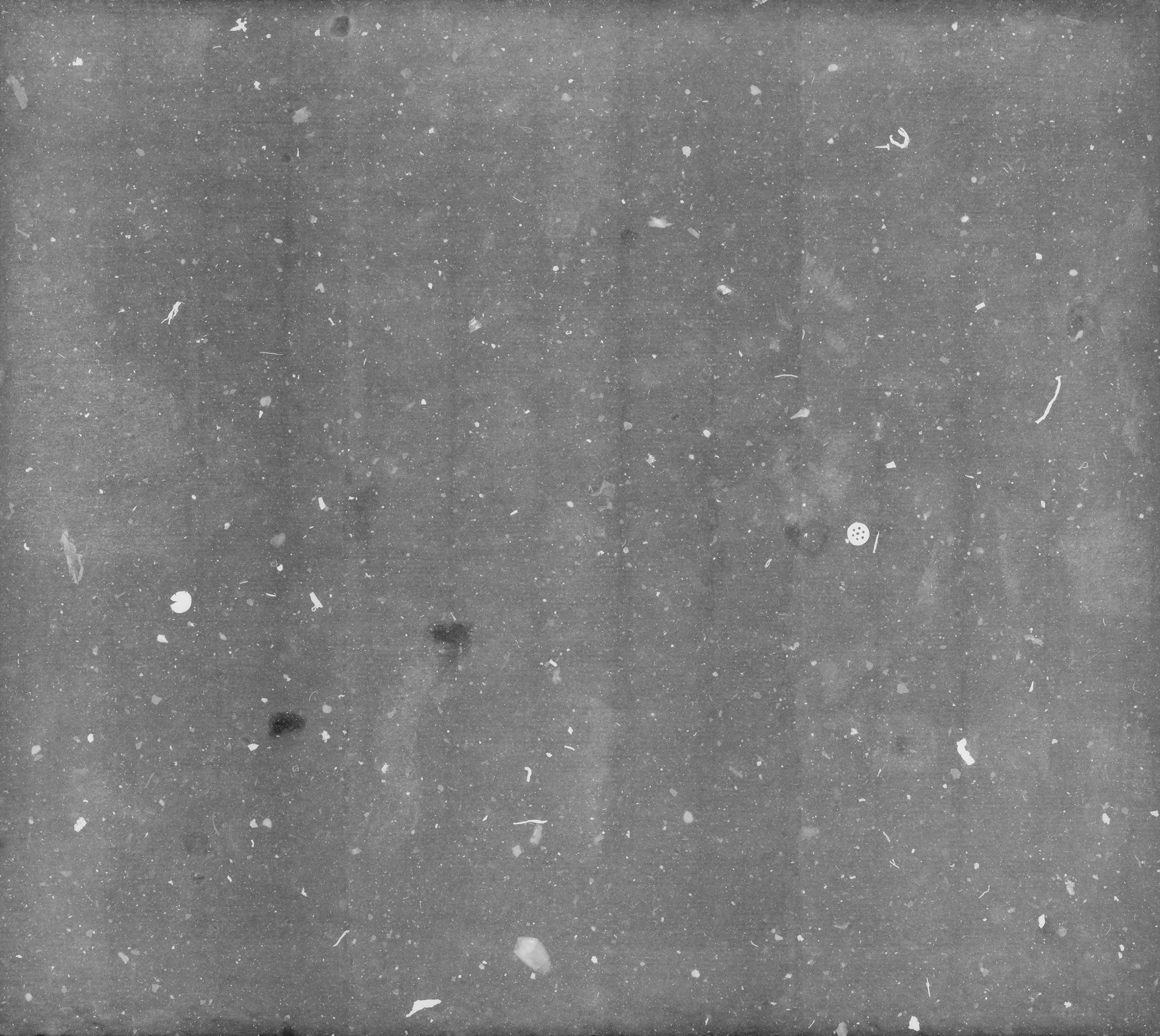

Por otra parte, se tomó una micromuestra (tomada con un micro punch de diámetro 0,25 mm.) de un lateral de la pintura, fuera de la zona pintada, en una zona donde había un trazo saliente de color negro y rojo. En el corte estratigráfico de la micromuestra se pudo corroborar la presencia de los pigmentos negro de huesos y bermellón, esta vez mediante SEM-EDX50. En el estudio de la sección transversal se aprecian algunos detalles que permiten establecer una hipótesis sobre la secuencia de materiales. Por ejemplo, en la imagen observada con luz ultravioleta (UV) se distinguen las fibras de papel con un tono ligeramente violáceo, unas alargadas y otras con las fibras de frente al observador, acorde con la forma aleatoria que se encuentran en la pasta que conforma el papel.

Sin embargo, entre la pintura (pastel) y el soporte, hay un espacio continuo, con una fluorescencia azulada, que bien podía sugerir la presencia de un material orgánico con un espesor que oscila entre 15 y 40 mm; también la fluorescencia azulada se observa en la superficie a modo de una finísima película de 5 a 15 mm.

El soporte

La obra conserva su estructura original. Se trata, en líneas generales, de un montaje semi industrial con una base de cartón industrial común de unos 7 mm de espesor con un gramaje alto. El núcleo del soporte utilizado por Degas es un cartón industrial corriente, al que se añadió por ambas caras papel de tiro con un acabado satinado azul turquesa o verde azulado.

Para evitar la deformación de los cartones como soporte de arte, encuadernación y otros usos similares se pegaban a ambos lados del cartón pliegos de papel llamado «papel de tiro». De esta manera, se evitaba que el cartón se pudiese deformar o alabear al añadir, como en este caso, el papel sobre el que pintaría.

El segundo elemento del soporte es el propio papel sobre el que Degas aplicó el pastel. Como soporte de la técnica del pastel es necesario el uso de un papel de superficie rugosa, con textura, que no esté satinado (pulido o aplastado), para que la barra de pastel, al arrastrarse por la superficie, vaya depositándose entre esas irregularidades. Este papel colocado encima del cartón por el anverso da la vuelta en la parte trasera y se adhiere a ésta con bandas de papel engomado tipo Kraft.

El papel de dibujo queda suelto, no adherido, por la parte delantera, solo sujeto, por tanto, por la parte posterior.

Con este montaje se conseguía un soporte no solo liso y tensado, si no también firme pero ligero para facilitar la aplicación del pigmento con la barra de pastel. Además, se alcanzaba el objetivo de que soportara sin deformarse las aplicaciones de la caseína húmeda. Por último, el resultado era un acabado más sólido para una manipulación y enmarcado más seguros y duraderos.

La radiografía

Mediante la radiografía se observa que en el cartón del soporte hay una trama de líneas horizontales y verticales que corresponden a la elaboración mecánica de un papel verjurado. Esas marcas se forman cuando la pulpa de celulosa se deposita en la rejilla del molde de fabricación. Las líneas finas verticales se denominan corondeles y las horizontales más gruesas puntizones.

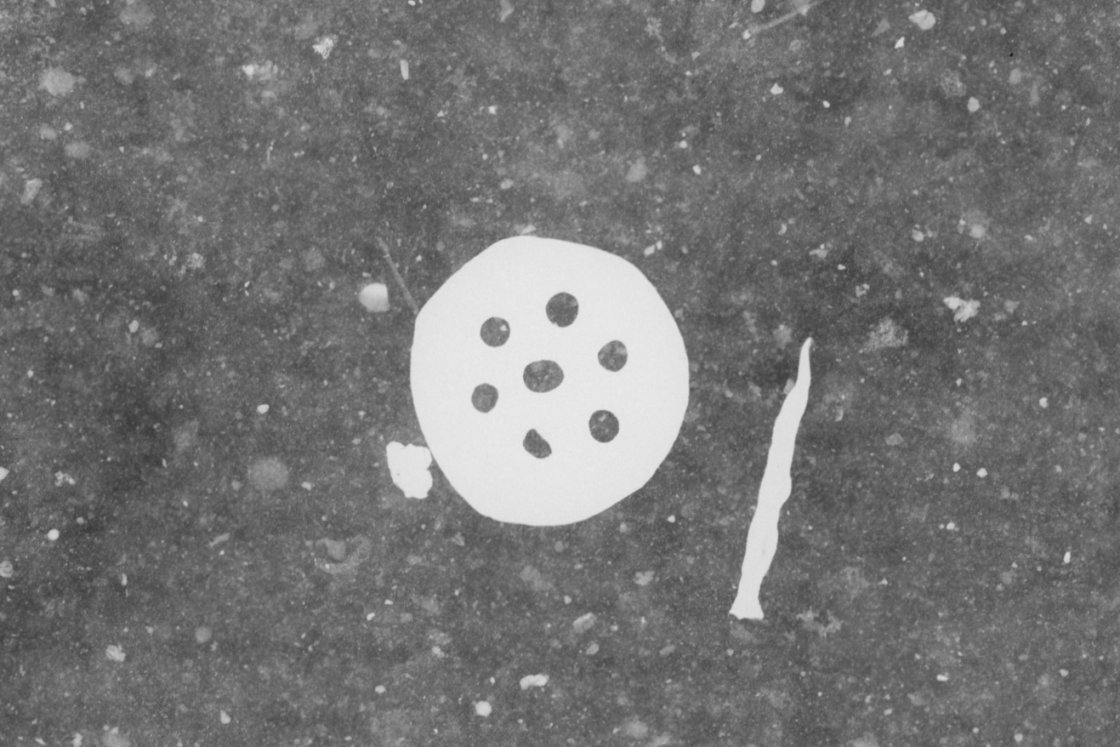

La pasta de celulosa se ha elaborado mecánicamente. La mezcla ha sido identificada en el laboratorio de materiales del museo. Se aprecian diferentes partículas opacas a la radiación X. Se trata de un material heterogéneo que no está muy refinado lo que podría provocar futuros problemas de conservación.

Antiguamente se usaba esparto, paja o incluso redes de pesca. En este caso se ven fragmentos de materiales de muy diversa naturaleza como partículas de resina probablemente debido al encolado del papel, partículas metálicas que pueden deberse a que el agua para la elaboración de la pasta de papel tenía impurezas o a que había restos del molde metálico. Se aprecian también fibras que provienen del reciclaje de trapos de deshechos mal triturados pues se ve un botón y una punta metálica.

Estado de conservación e intervención de la obra

El papel de esta obra presentaba daños, sobre todo en las esquinas y laterales, con abrasiones que en algunos puntos llegaban al desgarro y pequeñas pérdidas de soporte; en otros casos se trataba solo de ligeros desfibrados.

En ciertas zonas puntuales, se podía ver el interior del cartón y daños estructurales de separación de capas y pérdidas de consistencia.

Las esquinas del cartón se reforzaron con almidón de trigo, uniendo las capas y reposicionando los ángulos para poder después recolocar las fibras desgarradas.

Se realizaron injertos con papel japonés de 48 g45 en los ángulos y cortes laterales donde pérdidas de soporte.

La reflectografía infrarroja

Los estudios técnicos son, junto al estudio de materiales, herramientas indispensables que generan datos necesarios para poder investigar y analizar desde un rigor científico la manera de pintar de un artista. Son esenciales en conjunto, aunque dependiendo de cada obra, hay técnicas que arrojan más información que otras.

En la imagen de la reflectografía infrarroja se aprecian ligeros ajustes. Por ejemplo, empezando por la zona izquierda de la composición, en el soporte para el sombrero vemos un par de líneas ondulantes que finalmente fueron movidas hacia la derecha. Asimismo, en la manga izquierda de la mujer que se sienta de espaldas, otra línea nos indica que antes era algo más ancha.

La sala técnica

El montaje expositivo pretende compartir los resultados obtenidos tras esta investigación para enriquecer el conocimiento sobre la manera de trabajar de este complejo artista. A través de la mesa digital se muestran las conclusiones del estudio técnico que ha llevado a cabo el Área de Restauración del museo sobre la técnica pictórica del pastel que Edgar Degas empleó en su obra En la sombrerería.

Les invitamos a navegar de forma interactiva para conocer en profundidad este trabajo, que ha durado algo más de un año, sobre la composición y textura del soporte, la aplicación de los pigmentos, la luminosidad de los colores y la manera en que se superponen los trazos y capas.