El sustrato de la naturaleza

Aunque la naturaleza ha sido representada desde las primeras manifestaciones artísticas del ser humano, no fue hasta el siglo XVII cuando la pintura de paisaje se convirtió en un género autónomo en el panorama europeo. Relegada durante mucho tiempo a la categoría de género menor, adquirió un gran protagonismo a partir del siglo XIX gracias a las corrientes desobedientes del romanticismo, el realismo y, sin duda, del impresionismo.

En Estados Unidos, tras la Guerra de Independencia (1775-1783), este género desempeñó un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional. Además, las y los artistas comenzaron a manifestar una sensibilidad especial hacia la naturaleza, conectando con ella tanto a nivel espiritual como a través de un profundo interés por observar, conocer y comprender sus ciclos y procesos. En sus obras, el territorio se presenta como un espacio emocional y, desde una perspectiva ecológica, como el sustrato esencial para la vida en todas sus formas.

Comienza en la primera planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

Expulsión. Luna y luz de fuego

¿Espiritualidad y naturaleza? ¿Cómo pintar las “ausencias”?

Thomas Cole fue un artista al que le gustaba partir de dibujos realizados al natural para, posteriormente, crear imponentes pinturas al óleo. Es conocido que este pintor eligió en numerosas ocasiones el valle del río Hudson como protagonista de sus obras, que, trasladado de manera poética y con cierto trasfondo moral al lienzo, le hizo ser considerado el padre de la llamada Escuela del Río Hudson.

En el caso de la pintura Expulsión. Luna y luz de fuego (hacia 1828) el artista recrea la historia de la expulsión del paraíso prescindiendo de las figuras de Adán y Eva y otorgando a la naturaleza todo el protagonismo. Nos traslada así a un paraje natural que se muestra luminoso e idílico, sombrío y siniestro al mismo tiempo. Un juego de contrarios que enlaza con la sensibilidad romántica hacia lo sublime. En este sentido, en 1835 Cole escribió un pequeño ensayo titulado Essay on American Scenery. En dicho escrito el artista afirmó: «Todavía estamos en el paraíso: el muro que nos aparta del Jardín es nuestra propia ignorancia y estupidez».

Además de la presencia del sol y la luna en un mismo escenario, llaman especialmente la atención tanto el puente de piedra —Cole, se inspira en un paraje de las White Mountains denominado el Puente del Miedo— como una alta cascada cuyas aguas caen con fuerza hasta “romperse” en un lecho rocoso que no vemos, pero sí intuimos. Como en otras partes del cuadro, encontramos una fuerte oposición entre el color blanco empleado en la representación de la cascada y la oscuridad del espacio montañoso, al tiempo que este salto de agua conforma una simbólica cruz en su intersección con el puente.

Aunque Thomas Cole representa un tema de carácter religioso, hay también en esta pintura cierta dosis de nostalgia de un territorio que se iba transformando a marchas forzadas. Por el valle del río Hudson, por ejemplo, ya transitaba una línea de ferrocarril desde 1828 que poco a poco contribuirá a la modificación de este entorno y de la vida de sus gentes.

Además, desde una perspectiva y sensibilidad contemporánea, en esta pintura, se pueden escuchar los ecos de las historias “invisibilizadas”, de la dominación de los pueblos indígenas —los munsee, los mohicanos, los mohawks…—, de la apropiación de tierras y de las materias primas.

Un arroyo en el bosque

¿Podemos pintar la naturaleza en sentido profundo? ¿Qué otras vidas guarda el bosque?

Hacia 1837 Asher B. Durand comenzó a mostrar un especial interés por la pintura de paisaje, lo que da como resultado un conjunto de cuadros minuciosos y realistas como Un arroyo en el bosque (1865). ¿Cuál fue el motivo? Su gran amistad con Thomas Cole, el reconocido artista fundador de la Escuela del Río Hudson. El 8 de julio de 1837 Cole escribía en su diario: «Para Mr. Durand todo el paisaje era completamente nuevo y estoy contento de haber sido yo quien ha dado a conocer esos paisajes ricos y variados del Schroon a un verdadero amante de la naturaleza».

En la pintura, un gran haya de tronco plateado, uno de los árboles preferidos de Durand, aparece como protagonista junto a un tranquilo arroyo. Este árbol, de porte solemne y corteza lisa, que en algunas culturas simboliza la resistencia, posee una frondosa copa de color verde claro. Asimismo, la monumentalidad de los árboles de este bosque, que salen del espacio del cuadro, nos transmite la fuerza de la naturaleza indómita que tanto impresionó al artista.

El espacio por el que discurre el agua del arroyo crea un claro por el que se filtra la luz y produce la sensación de estar en el interior de una catedral gótica. En este lugar del bosque, las y los observadores atentos pueden descubrir un faisán, que parece descansar apaciblemente, y una pequeña ardilla, pintada con gran delicadeza, sobre las raíces de uno de los árboles caídos.

Por todo ello, en esta obra, el pintor muestra aparentemente un gran interés por representar la naturaleza no como un marco y un espacio idílico de contemplación, sino como un ente vivo, un ecosistema constituido por una red de relaciones animales, vegetales y humanas. Durand recrea con detalle las texturas de los árboles y la vegetación con el fin de plasmar la vida íntima del bosque y sus tiempos, un lugar en el que conviven lo vivo y lo muerto, lo humano y lo no humano de un modo respetuoso.

Ahora bien, esta naturaleza salvaje, en la que no hay ni una sola huella humana, está concebida también bajo la consideración de América como nuevo Edén, en donde el paisaje es una manera de comunicarse con la Divinidad.

El lago Greenwood

Hojas, cortezas, texturas, líquenes e Indian Summer.

Aunque se formó inicialmente como arquitecto, Jasper Francis Cropsey centró su actividad en la pintura de naturaleza. Se sabe que este artista realizó muchos bocetos y dibujos de sus viajes y paseos. Conocemos también que en 1849 visitó las White Mountains y todo el valle del río Hudson por primera vez y realizó verdaderos estudios topográficos del entorno en pequeño formato. Pintar frente al motivo le permitió detener la mirada en las formas y procesos naturales, observar la morfología de las hojas de los helechos, la rugosidad de las cortezas o el crecimiento y la textura de los líquenes en los sustratos rocosos.

Cropsey también se interesó por la relación espiritual del ser humano con la naturaleza, combinándola con un gran interés por la representación casi científica de la misma. En su inspiración y pensamiento estético influyeron las ideas del escritor y filósofo John Ruskin, del que aprende que el estudio y observación detenida de la naturaleza es capaz de desvelar las verdades esenciales del mundo.

Paisajes como El lago Greenwood (1870) demuestran cómo el pintor traslada al lienzo los efectos particulares de la atmósfera y las cualidades visuales y afectivas de los cambios de estaciones. Así, pinta una amplia y efectista vista del lago con una meticulosa representación de los más pequeños detalles. Robles, arces, abedules y castaños son algunos de los árboles presentes cuyas hojas contribuyen a crear un colorido tapiz vegetal de amarillos, anaranjados, ocres y tonos escarlata que recibe los últimos rayos de la tarde.

Así, frente a la representación del otoño en la tradición pictórica europea, relacionada con el ocaso y la idea de decadencia, Cropsey plasma dicha estación como una explosión cromática, donde la riqueza y la variedad de colores en la vegetación proyectan las bondades lumínicas del Indian Summer, un fenómeno meteorológico propio de la zona de Nueva Inglaterra que se caracteriza por unos días de clima inusualmente cálido que anteceden a la llegada del invierno.

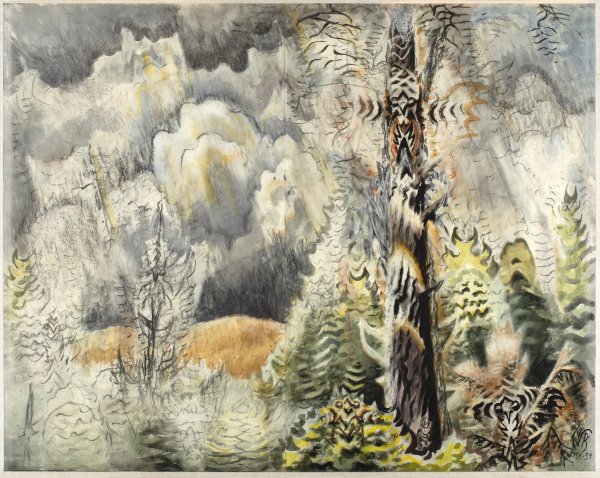

Bosques de cigarras

¿A qué suena la naturaleza? ¿Es posible trasladar sus sonidos a un lienzo?

Charles Burchfield fue un pintor singular que a lo largo de su carrera se mantuvo alejado de las tendencias artísticas provenientes de Europa. Considerado el último representante de la escuela de paisajistas americanos del siglo XIX, desde sus comienzos mostró una especial vinculación con la naturaleza.

En la obra Bosques de cigarras (1950-1959) el artista invita a escuchar profundamente el territorio, a conectar con la vida y los tiempos del bosque mediante la proyección del intenso y profundo canto de las cigarras. Para ello, como resultado de diferentes experimentos en torno a la captación y la proyección de lo sonoro a nivel plástico, Burchfield trabaja con sutileza los trazos, el movimiento y la gradación de las pinceladas, con el fin de hacer visible la sonoridad del insecto que protagoniza la obra y mostrar, al mismo tiempo, la energía invisible de la tierra.

En su deseo por trasladar el verdadero significado de la naturaleza, Burchfield afirmaría: «El artista no debe pintar lo que ve en la naturaleza, sino lo que está en la naturaleza. Y para ello debe inventar símbolos, que, si se usan correctamente, harán que su obra parezca aún más real que lo que tiene ante él».

La experiencia en la naturaleza siempre formó parte de los procesos creativos de este pintor. Así, a través de bocetos tomados del natural y de la técnica de la acuarela, captó con gran sensibilidad los fenómenos atmosféricos: viento, nubes, lluvias, nieves, tormentas eléctricas... Burchfield casi siempre vivió cerca de espacios naturales. A lo largo de su vida estuvo interesado en captar la esencia de los bosques y en plasmar la energía telúrica que conecta al ser humano con la memoria de la tierra.

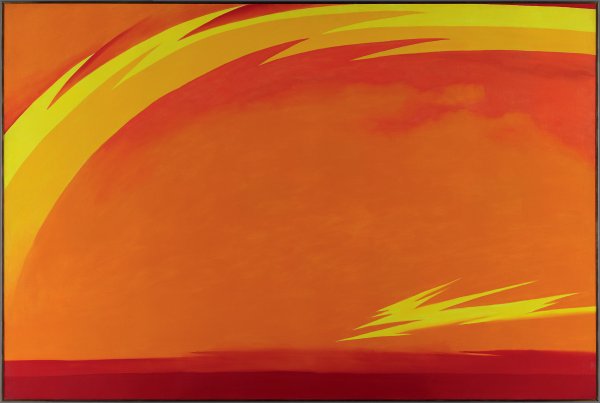

Desde las llanuras II

Vidas, procesos naturales y emociones que desbordan lo visual.

Georgia O’Keeffe fue una de las máximas representantes del arte moderno en Estados Unidos. A través de sus obras descubrimos a una artista cuyo lenguaje oscila entre la figuración y la abstracción. Desde sus primeros paisajes mostró un gran deseo por captar la naturaleza y sus ciclos vitales. El contacto con el territorio a través de sus paseos diarios y su interés por las cosmovisiones de los pueblos indígenas transformaron su manera de entender el mundo.

En su forma de relacionarse con la naturaleza, la artista estuvo influida por los estudios ecológicos y las teorías biocéntricas que pudo conocer a través de diferentes escritos científicos, como los de la naturalista Susan Fenimore Cooper. La artista sentía la naturaleza como una gran fuerza creadora y una red de múltiples relaciones, donde el ser humano es una parte más. Por ello, buscará constantemente el contacto con ella como fuente de inspiración, siendo la pintura una forma de transmitir su conexión emocional. Esta sensibilidad hacia lo natural y el territorio, la lleva, a partir de 1929, a pasar largas temporadas en Nuevo México, donde se instala definitivamente en la pequeña localidad de Abiquiu en 1949.

O’Keeffe siempre estuvo guiada por el asombro y la curiosidad; su mirada profunda sobre la naturaleza recoge el testigo de los paisajistas americanos del siglo XIX, con los que comparte conceptos formales y simbólicos en relación a la contemplación del paisaje, aunque frente a los grandes escenarios de la Escuela del Río Hudson, la artista busca representar una naturaleza más próxima y orgánica, que en muchas ocasiones se expresa a través de la representación de primeros planos de flores, hojas o frutos.

Desde las llanuras II (1954) es la segunda versión de una pintura realizada 35 años antes. Ambas obras están conectadas a las vivencias e impresiones que Georgia O’Keeffe experimentó frente al paisaje de Texas, donde la artista trabajaba como profesora en una escuela de arte. En aquella pintura, de formato vertical, predominaban los colores azulados y verdosos frente a esta segunda interpretación, donde opta por el formato horizontal, que amplifica el extenso paisaje del atardecer encendido. Las amplias llanuras tejanas, que inspiraron ambas obras, sufrieron grandes transformaciones debido al Dust Bowl, un periodo de sequía y fuertes tormentas de polvo que asoló gran parte de las tierras norteamericanas durante los años treinta dañando enormemente el entorno ecológico de estos territorios.

Sabemos, además, por sus escritos, que esta obra está inspirada en sus paseos vespertinos por las llanuras texanas, y más concretamente, por su recuerdo de los sonidos del ganado bramando para llamar a sus crías: «El mugido de las reses en los corrales llamando a sus terneros noche y día es un sonido que siempre me ha perseguido. Tenía un ritmo regular como las viejas canciones de los penitentes, repetido una y otra vez todo el día y toda la noche. Sonaba fuerte y descarnado bajo las estrellas en ese campo amplio y desierto».

Para Georgia O’Keeffe pintar la naturaleza significaba entenderla en toda su complejidad, y transmitir, a través de sus lienzos, las emociones que sentía al sumergirse en ella. La artista comprendió que para conectar con ella necesitamos guiarnos no solo por lo que vemos, sino también por las voces, los sonidos o las sensaciones táctiles que percibimos del entorno. De esta forma expandía la experiencia y el proceso artístico, que se basaba no solo en la información visual, sino también en lo percibido por el resto de los sentidos.