Tan íntimo como un cuadro de Hopper

¿Cuál es el sentido de una casa? ¿En qué consiste habitar? ¿Qué es un refugio? ¿De qué manera vive la cotidianidad un pintor? ¿Hasta qué punto un lugar desvela los rasgos de la personalidad de un artista y de las obras que realiza? ¿Puede ser un museo una casa? El recorrido Tan íntimo como un cuadro de Hopper parte de la fascinación que despiertan los lugares donde residieron y trabajaron diferentes artistas cuyas obras forman parte de la colección del museo. Así, casas, estudios, jardines y ciudades de retiro de siete pintores —Nicolaes Maes, Pierre-Auguste Renoir, Edvard Munch, Wassily Kandinsky, Edward Hopper y Raphael Soyer— son el punto de partida para iniciar una reflexión sobre el habitar del ser humano y sobre la noción de esferas y de espacios públicos y de intimidad.

«Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso» Gastón Bachelard.

Comienza en la segunda planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

El tamborilero desobediente

Ambientes placenteros y tranquilos.

Para comprender la pintura de Nicolaes Maes debemos recordar que la burguesía se convirtió en un importante cliente para numerosos artistas en durante el siglo XVII —sus miembros querían dejar constancia de sus modos de vida, de la belleza natural de su territorio y de la evolución de sus ciudades.—

En este marco, la obra El tamborilero desobediente (hacia 1655) capta de una manera sencilla el quehacer, las costumbres y, en este caso, las desavenencias de una joven familia. Surge así un tipo de pintura propia del norte de Europa que convierte la arquitectura, los objetos y las formas de habitar el ámbito doméstico en protagonistas del lienzo.

En la obra se puede observar cómo Adriana Brouwers, la mujer que aparece sentada, se ocupa del cuidado de dos niños. En esa época, la tradición disponía que la crianza, en las etapas más tempranas de la vida, fuera una tarea asignada a las madres. El lenguaje de los gestos tiene, además, una gran importancia en esta pintura. Así, la actitud de la mujer, con unas varas en su mano izquierda, refuerza la narración y el mensaje de la obra: la necesidad de una correcta educación. Con todo ello, la pintura refleja el modelo de familia imperante en la época: la figura paterna también aparece, aunque «representada», como ajena al acontecimiento doméstico. Nicolaes Maes, pintor y marido de Adriana Brouwers, aparece reflejado en el espejo que cuelga de la pared.

La escena tiene lugar en la planta superior de la casa del artista. El suelo de la habitación es de madera y las paredes, pintadas de blanco a media altura, están decoradas con un mapa y un espejo. Es importante destacar la relevancia de los objetos en la construcción del espacio cotidiano: las cestas de mimbre y los textiles, entre otros, que, en el caso de esta pintura, hibrida el espacio cotidiano con el creativo. Algo que ocurrirá de forma frecuente en la vida artística aquella época, donde los interiores e intimidad de la vida doméstica se convertirán en temas principales.

Continua en la primera planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

Mujer con sombrilla en un jardín

Un espacio de libertad que escucha a la naturaleza.

Pierre-Auguste Renoir, una de las figuras más destacadas en el desarrollo del movimiento impresionista, pensaba que su auténtico taller, su verdadero estudio, era la naturaleza. Por ello no es de extrañar que la pintura de paisaje fuera uno de sus géneros predilectos, pues en las flores, arbustos y árboles o en la representación de las sensaciones atmosféricas encontró la libertad artística con la que satisfacer el placer que le provocaba el contacto con el medio natural.

Según contaba el escritor y crítico de arte Georges Rivière, Renoir buscaba un estudio en París cuando, por azar, ambos se adentraron en una callejuela de casas viejas y sin aceras, donde encontraron sobre una puerta el letrero: «Se alquila alojamiento amueblado». Y es que Renoir pintó Mujer con sombrilla en un jardín (1875) en su nuevo espacio de trabajo situado el n.º 12 de la Rue Cortot en Montmartre —Renoir dijo en cierta ocasión que este jardín le recordaba a Le Paradou, el paradisíaco vergel de la novela El pecado del padre Mouret de Émile Zola.

Renoir abre su jardín privado para transmitir, a quienes observan, la belleza de la luz, el movimiento de la vegetación, los matices de color de las plantas —destacan por su abundancia los acianos, una planta silvestre, por lo general con pétalos de color azul intenso, que suele florecer a partir del mes de mayo— o las flores que se extienden como un auténtico manto de amapolas, iris, margaritas y rosas… El artista quería trasladar la sensación de pintar y estar al aire libre.

Asimismo, el pintor parece emplear el color azul para resaltar una especie de senda invisible a los ojos del espectador. ¿Se trataría de un camino del deseo? Aunque acuñado por el filósofo Gastón Bachelard en el siglo XX, este concepto hace referencia a aquellos senderos que, dibujados por el devenir de los pasos sobre la hierba, plantean rutas alternativas a las preestablecidas por urbanistas, paisajistas y arquitectas/os.

Con todo ello, Renoir parece que supera la idea del jardín convencional, pues el de esta pintura no está cercado y la vegetación se extiende en todas las direcciones envolviendo a los dos personajes que aparecen en la obra —una mujer que se protege del sol con una sombrilla y un joven… ¿jardinero?—. El aspecto abandonado de este espacio —que hoy se denominaría jardín naturalista o espontáneo— contrasta con la gran transformación urbanística que emprendió el barón Haussmann en la ciudad de París y ante la que Renoir se posicionó en contra.

Atardecer

Un lugar para desconectar y reconectar.

Durante el verano de 1888, Edvard Munch, una de las figuras más importantes de la historia del arte del siglo XX, realizó Atardecer (1888) en el jardín de la casa de verano que su familia había alquilado en la isla de Tjøme (Noruega). Seguramente, fue un amigo de Munch, el también pintor Carl Dørnberger, cuya familia residía en la zona, quien le ayudó a buscarla.

Se conoce que esta sencilla casa, a la que llamaban Vindåsen, fue construida en 1814 para un patrón de barcos. Más tarde, en época de Munch, funcionó como hospedería y tienda. Con el paso del tiempo, tuvo distintos usos y propietarios hasta que una entidad bancaria la adquirió como lugar de veraneo para sus empleados.

¿Cuántos sentimientos puede llegar a desencadenar una imagen? De la pintura llaman la atención el extraño encuadre de la protagonista con las piernas y la espalda recortadas por el marco; la ordenación de la composición, que pudo estar inspirada en la obra de diferentes pintores franceses; y, en especial, la conexión entre el paisaje y los personajes. Esta última particularidad desvela el interés de Munch por tejer relaciones invisibles entre el mundo físico y la dimensión espiritual de la realidad. Así, junto a la escalera de acceso a Vindåsen se encuentra Laura Cathrine Munch, una de las hermanas del pintor, cuyo rostro y cuerpo proyectan muchas de las actitudes y expresiones anímicas que con frecuencia caracterizan a los personajes de Munch —apatía, añoranza, calma, decaimiento, desasosiego, desamparo, ensimismamiento, embelesamiento, incomunicación….

En un segundo plano, alejadas del personaje principal, dos figuras tocadas con un sombrero y un pañuelo parecen varar un bote de pesca. Esta imagen nos recuerda que Tjøme era una isla esencialmente de pescadores. Asimismo, se ha relacionado la presencia de estas dos figuras no solo con una representación de la idiosincrasia del lugar, sino también con el estado de ánimo de la figura que aparece en primer plano, lo que hace que nos preguntemos: ¿desearía Laura realmente estar sola?

Es indudable que la búsqueda de un hogar donde pensar, compartir, crear, vivir... influyó de manera determinante en la obra de Munch. Así, un recorrido por los lugares donde habitó —desde Oslo, donde vivió su infancia y juventud, a Åsgårdstrand, donde se enamoró por primera vez y compró una casa de madera, pasando por las localidades de Tjøme, Kragerø, Jeløya, Hvitsten o Ekely, su hogar permanente a partir de 1916—, lleva a preguntarse: ¿Hasta qué punto un lugar desvela los rasgos de las obras realizadas en él?

Murnau. Final de Johannisstrasse

Un pueblo-casa para ser feliz.

Durante la primera década del siglo XX, Wassily Kandinsky viajó con la también pintora Gabriele Münter, en esos años su compañera sentimental, por diferentes ciudades europeas y del norte de África en busca de nuevos retos pictóricos y vitales. Esta etapa viajera finalizó en 1908, cuando recalaron en el pueblecito de Murnau, próximo a Múnich, donde Münter compró una casa.

En Murnau la pareja vivió un periodo de estabilidad y de crecimiento artístico. Así, la obra Murnau. Final de Johannisstrasse (1908) irradia ese momento especial que el artista estaba experimentando junto a su compañera y que permite a quienes observan imaginar al pintor mientras pasea por sus calles, charla con los vecinos o porta su caballete a cuestas.

En la pintura, los balcones rebosantes de flores, tan ingeniosamente planteados por Kandinsky, son un reflejo de la fascinación que ambos pintores sintieron por Murnau en la que Gabriele Münter compró una casa en agosto de 1909. La vivienda, que estaba situada en la Kotmüllerallee, a poca distancia del centro del pueblo, fue diseñada por estos artistas de acuerdo con sus gustos e ideas. El hogar de Gabriele y Wassily pronto fue conocido como la «casa de los rusos» porque muchos compatriotas de Kandinsky, aunque también de otras nacionalidades, solían reunirse en ella durante los años que precedieron a la Gran Guerra —Arnold Schönberg, Thomas von Hartmann, Franz Marc, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, August Macke….— «Fue una época creativa maravillosa, interesante y feliz en la que discutíamos mucho sobre arte», recordaría Münter años más tarde.

Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky y Münter abandonaron su particular paraíso alemán y se refugiaron en Suiza, aunque poco tiempo después el pintor se trasladó a Rusia. Por su lado, Münter decidió vivir primero en Suecia y después en Dinamarca hasta que, a principios de 1920, regresó a su país natal, Alemania. Sería en 1931 cuando volvió a vivir a su casa de Murnau, donde protegió y conservó numerosas obras propias, de Wassily Kandinsky y de otros artistas.

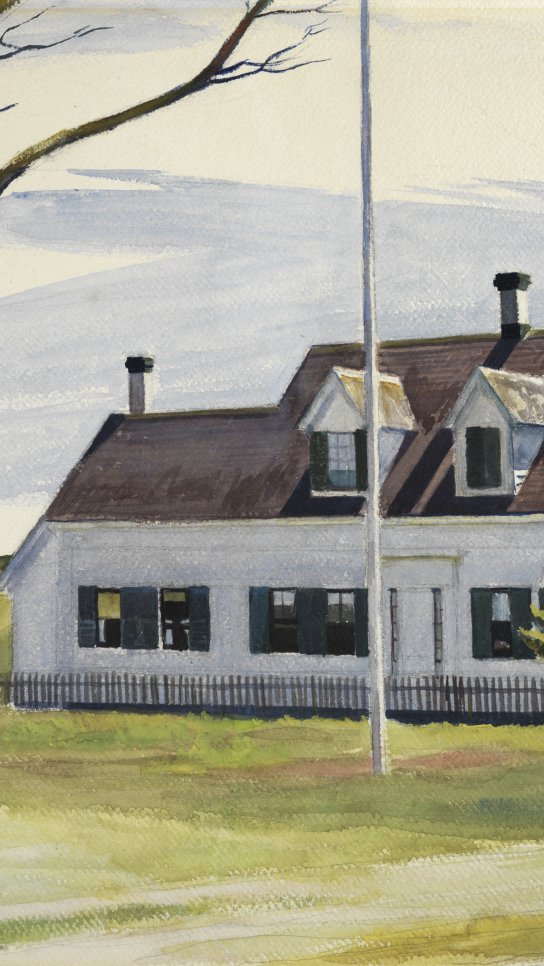

Árbol seco y vista lateral de la Casa Lombard

Casa-estudio-refugio.

Edward Hopper, uno de los máximos representantes del realismo norteamericano del siglo XX, fue un pintor muy relacionado con Nueva York, ciudad en la que vivió y trabajó desde 1910 y en la que en 1913 compró una casa-estudio (hoy propiedad de la Universidad de Nueva York), donde creó un hogar junto con la también pintora Josephine Verstille Nivison. Es conocido que la pareja únicamente abandonaba su residencia neoyorquina para pasar los veranos en pequeñas ciudades como Gloucester, donde pintaron numerosas acuarelas, o Cape Cod, localidad costera en la que el matrimonio, gracias a una herencia que había recibido Nivison, adquirió una pequeña casa para el retiro estival.

La vida en Cape Cod se convierte en protagonista de la obra Árbol seco y vista lateral de la Casa Lombard (1931). A Hopper le gustaba el trabajo en solitario, aislarse del exterior. Por ello, el camino que se intuye en el primer término de este lienzo permite imaginar al pintor sentado en su Buick —un coche típicamente norteamericano—, con la tabla de acuarela apoyada sobre el volante, resguardado del sol y observando pacientemente la casa de sus vecinos —con su coche el pintor podía moverse con rapidez por los caminos de tierra para buscar nuevos motivos para sus obras.

Sabemos que la casa Lombard se encuentra en South Truro, una pequeña localidad de Cape Cod —lugar de descanso de neoyorquinos y bostonianos—, donde Edward Hopper y su mujer Josephine, más conocida como «Jo», comenzaron a pasar los veranos a partir de 1930. Esta construcción, propiedad de un amigo de Hopper, muestra las características propias de las viviendas de la zona: poca altura, espacios abuhardillados, cubiertas a dos aguas, chimeneas de ladrillo y fachadas blancas con contraventanas de color verde oscuro, que suelen contar, como se ve, con pequeños cobertizos y vallas de madera que delimitan la propiedad. En definitiva, lo que aparece representado es uno de los prototipos residenciales más reconocibles de Estados Unidos.

En 1934, Edward y Josephine Hopper decidieron diseñar y construir su propia casa de verano en Cape Cod. Para ello, tomaron como modelo las viviendas que habían habitado, visitado y pintado. Pusieron en marcha un proyecto de hogar propio, un espacio íntimo donde olvidarse (al menos de forma temporal) del ruido y de la vida acelerada de la gran ciudad. Una casa-estudio-refugio junto al mar para crear y encontrarse con ellos mismos.

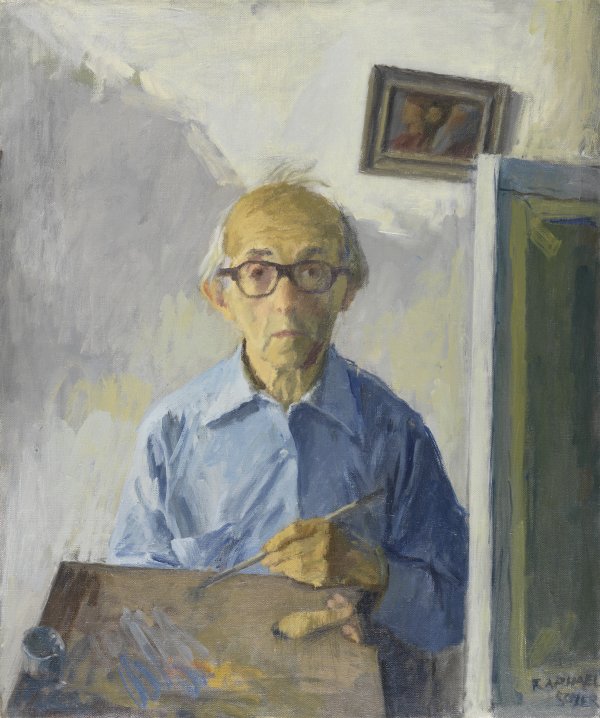

Autorretrato

Un espacio para la introspección.

En Autorretrato (1980) se puede observar a Raphael Soyer en su estudio de Nueva York, ciudad a la que llegó con su familia en 1913. Destaca en la obra la sensibilidad del pintor a la hora de captar su propia personalidad en simbiosis con el espacio en el que trabaja, lugar que podría ser entendido como la prolongación natural del propio artista.

¿Cómo era el estudio de Soyer? ¿Tan acogedor y familiar como el de Nicolaes Maes? ¿Tan idílico como el de Renoir en Montmartre?

Una pared blanca es lo único que podemos ver de su taller, un lugar al que se «retiró» en la década de los cuarenta para abordar el género del retrato y pintar escenas de desnudos femeninos o pinturas comprometidas desde un punto de vista social…, obras con las que comunicarse con la sociedad. Un lugar que seguramente no sería muy diferente, por la propia manera de ser del artista, de su propio devenir cotidiano-doméstico.

De las pocas cosas que se pueden entrever del estudio de Soyer es que de la pared cuelga una pequeña obra. Se trata de una copia de El tributo, la escena representada por Masaccio en los célebres frescos de la capilla Brancacci de la iglesia florentina de Santa Maria del Carmine.

En la soledad de su estudio neoyorquino el artista se representa frente a su caballete y con los útiles propios de un pintor. Quizás buscaba reafirmar el rol del creador y el papel del arte en la sociedad. Así, tras los cristales de sus gafas, los ojos de Soyer parecen captar y transmitir con cierta serenidad su imagen más íntima y su dedicación absoluta al mundo del arte. En cierta ocasión dijo: «Me molestan los ojos cuando no pinto. Pero cuando pinto durante todo un día, me siento satisfecho y todo parece estar bien. Nunca pararía, nunca me retiraría. Mi hermano Moses murió mientras pintaba».

A Raphael Soyer le gustaba evidenciar los estados de ánimo de sus retratados, aunque también buscaba la libre interpretación del espectador a la hora de descifrar los secretos y misterios que toda persona posee. En este caso, el rostro serio del pintor y su indumentaria invitan a preguntarse por la personalidad de este creador de origen ruso y su forma de habitar los espacios del arte.