Joyas

Durante la Edad Media y el Renacimiento el trabajo del orfebre ocupó un lugar fundamental en el desarrollo de la vida pública de las sociedades, lo que contrasta con la calificación de arte menor que tradicionalmente ha tenido frente a otras artes, como la pintura o la arquitectura.

En estos dos periodos se atribuyeron propiedades mágicas y medicinales a las gemas y a los minerales. Estas cualidades, que aparecen ya registradas en algunos textos antiguos como la Historia natural de Plinio el Viejo o en obras de Aristóteles, fueron recopiladas en tratados llamados «lapidarios» por autores medievales como san Isidoro, san Alberto Magno —inspirado en los textos de Avicena—, Marbodio o Alfonso X el Sabio. Algunos se referían a las virtudes mágicas y médicas de las piedras, y otros explicaban las correspondencias astrológicas o las connotaciones religiosas. Se convirtieron en manuales para el uso curativo de las piedras, y circularon entre boticarios, médicos, joyeros y aficionados de toda Europa

Las joyas hacían también alusión a la condición social y económica de la persona que las llevaba. Eran símbolos de pertenencia a un grupo de tipo religioso, militar o familiar, o podían encerrar significados relacionados con las virtudes morales del personaje en cuestión.

El mundo cortesano sofisticado y culto del Renacimiento, dirigido por los gustos personales de los grandes mecenas, se erige como entorno ideal para el desarrollo de las artes. En el caso de la orfebrería, además, los materiales empleados eran los más preciosos al alcance del hombre. De hecho, en muchos de los inventarios de las grandes familias que atesoraban cuadros maravillosos, se incluían asimismo piezas de joyería que ostentaban un valor superior al de aquellas. Para explicar este estatus, no solo debemos considerar el valor económico de los materiales usados sino también, y no menos importante, el vivo interés que la sociedad humanista del Renacimiento desarrolló por la apariencia física y las hazañas de personalidades señaladas, así como el consiguiente deseo de perpetuar en la memoria ambos aspectos. La mayor corporeidad y dureza de los materiales empleados para realizar las medallas, por ejemplo, servía al interés de esta idea mucho más que la pintura, de naturaleza más perecedera. Las joyas podían por sí mismas evocar toda la gloria de un príncipe a través de la inmortalización de los episodios más relevantes de su reinado gracias a medallones conmemorativos que luego formarían parte del adorno de sus vestimentas, sombreros o peinados. En estas piezas de metales nobles se grababa en bajorrelieve el acontecimiento que luego se ornamentaba con piedras preciosas. Por su reducido tamaño, estas piezas podían además ser transportadas, lo que redundaba en beneficio de la propaganda ideológica de sus dueños, puesto que el mensaje que encerraban podía estar presente en cualquier circunstancia.

Esta íntima relación existente entre las joyas y la posición social o ideológica del grupo o personaje que las posee va a encontrar un caldo de cultivo muy poderoso entre las élites renacentistas. En una sociedad tan fuertemente jerarquizada como la del siglo XVI , las apariciones del monarca, ya fueran reales o a través de las imágenes artísticas, eran entendidas como representaciones del poder del Estado tanto frente a sus súbditos como frente a otras potencias. Cuando no era el monarca el que viajaba, sino sus embajadores y diplomáticos, era asimismo obligado que estos representantes del Estado deslumbraran por la profusión de sus joyas como símbolo de la riqueza de su país. Esta escenografía formaba parte de su deber, y en el caso de la pintura, cuanto más destreza tuviera el artista a la hora de representar con todo lujo de detalles las piezas como símbolo de autoridad y privilegios heredados, mejor considerado estaba. El caso del pintor alemán Hans Holbein el Joven es paradigmático en este sentido, pues no solo era admirado por su capacidad para reproducir fielmente la realidad, sino que además él mismo diseñó joyas para la casa Tudor.

Enrique VIII fue un apasionado de la joyería y un cliente habitual de orfebres. Los príncipes renacentistas eran espejo del perfecto caballero y por tanto sus hábitos eran copiados por el resto de la sociedad. Como consecuencia, la demanda de joyas en Gran Bretaña fue tan grande que muchos artesanos se trasladaron a las islas buscando trabajo; otros muchos, en cambio, llegaron huyendo de las persecuciones religiosas. Por otra parte, tras su ruptura con Roma, el tesoro del Rey se vio aumentado considerablemente al cerrar numerosos monasterios y confiscar los bienes eclesiásticos. Además, tras el cese de los matrimonios reales, las colecciones de joyas de las esposas pasaban a engrosar el arca real. Las dotes de las princesas contribuyeron a que los gustos locales en materia de joyería traspasaran fronteras, siendo copiados o reinterpretados en otros países. Lo mismo sucedía con las misiones diplomáticas, pues constituían otra manera de difundir las modas y modelos.

Como consecuencia de ese movimiento de objetos y artesanos resulta difícil en la actualidad establecer influencias estilísticas nacionales, exceptuando el predominio italiano —a su vez influenciado por el nuevo interés por los objetos de la Antigüedad clásica—, o el muy atractivo y exótico influjo de la decoración del arte islámico, muy del gusto del propio Hans Holbein.

Comienza en la segunda planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

Retrato de Enrique VIII de Inglaterra

La principal joya que aparece en el Retrato de Enrique VIII de Inglaterra (c. 1537) de Hans Holbein el Joven es un conjunto de rubíes engastados en finas molduras de oro macizo decoradas con hojas de acanto que tenían como finalidad unir las aberturas de las mangas y el jubón acuchillados. El rubí era una de las piedras preciosas más apreciadas desde la Edad Media. Se relacionaba con lo espiritual y protegía a su poseedor de cualquier influencia maligna. La cuera, chaqueta de piel y tela dorada puesta sobre el jubón, está decorada con botones de oro con una pequeña piedra en el centro.

El sombrero, con una gran pluma de avestruz, está además ornamentado con perlas unidas por cadenas de oro y piedras preciosas, quizás zafiros, engastados en oro al igual que los dos anillos que lleva en los dedos índices de ambas manos. Según el Lapidario de Marbodio los zafiros solo eran aptos para los dedos de los reyes y protegían contra las heridas, combatían la envidia y el terror y, entre otras muchas virtudes, favorecían que aquellos que los llevaban fueran amados por Dios.

El rey Enrique lleva asimismo una cadena de oro formada por eslabones en forma de columnas salomónicas alternados con la inicial H de su nombre. El oro era símbolo del poder temporal de los reyes, papas y obispos como representantes de Dios en la tierra. De esta cadena pende un gran colgante redondo realizado en oro decorado con hojas de acanto y una piedra central, seguramente otro zafiro. Por el grosor, podría tratarse de un guardapelo, un medallón, un retrato o un reloj. El colgante permitía una mayor libertad estilística durante el Renacimiento y era complemento ideal de fastuosas cadenas, como podemos ver en este retrato.

Los ricos ropajes y las joyas que lleva Enrique VIII son símbolos de su posición privilegiada y representativa. Forman parte de la escenografía caracterizada por elementos que marcan frontalidad, distanciamiento, solemnidad y monumentalidad de los que se sirve Hans Holbein para determinar la personalidad de un monarca que reunió en su figura los poderes de la Iglesia y del Estado.

El vestido o el sombrero constituían emblemas de poder y magnificencia gracias a la presencia de múltiples joyas que se incluían en ellos según la ocasión requerida. Las joyas formaban parte intrínseca de las prendas, pues se cosían a las telas de las mismas. En cada ceremonia o acto público, el monarca utilizaba una vestimenta determinada que iba acompañada de una combinación de joyas concreta. De ahí que las casas reales y familias poderosas fueran dueñas de un número enorme de piezas de joyería que se combinaban en función de unas necesidades u otras.

Esta pasión por el adorno se extendió por toda la sociedad, haciéndose cargo cada clase social del dispendio en ornamentos que podía asumir. Broches, insignias y colgantes fueron las joyas más características del Renacimiento. Otras piezas fundamentales fueron los anillos, aunque son pocos los que nos han llegado en su estado original, ya que la mayoría fueron retocados a partir del siglo XVII, cuando se perfeccionó la manera de tallar las piedras preciosas.

Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni

En el Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni (1489-1490) de Domenico Ghirlandaio los objetos que rodean a la protagonista hacen alusión a sus delicados gustos y a su carácter piadoso, pero también apoyan una ideología además de proporcionarnos información sobre su posición social.

La revisión que se hace de las ideas platónicas y neoplatónicas durante el Renacimiento establece que las categorías del Bien y de la Belleza son caminos de superación para llegar a la más excelsa, la Verdad, que en la sociedad renacentista se identifica con Dios. La manera de acceder a él es a través del amor intelectual, el que tiene que ver con el alma, puesto que es el estado en el que más próximo se encuentra el ser humano de Dios. El Renacimiento sitúa a la mujer como principio y fin de ese amor sublime, y su belleza es la medida de sus virtudes morales. Hay pues una relación entre la belleza física y la espiritual. Así, en el caso de la pintura, el arte visual por excelencia, la belleza espiritual es sustituida por la belleza física, reflejo por tanto —aunque imperfecto— de la divinidad.

El cartellino que aparece a la derecha de la obra de Ghirlandaio es un fragmento de un epigrama de Marcial que dice: «Arte, ojalá pudieras representar el carácter y el espíritu. No habría sobre la tierra imagen más bella». El texto alude a la belleza del alma de la joven y sitúa la belleza espiritual por encima de la física. Transferir a la belleza el esplendor de la bondad divina a través del ideal de belleza femenino quattrocentista —como en este retrato de Giovanna— es la misión que se le otorga en este momento a la pintura.

Giovanna lleva un cordón de seda negro del que pende un colgante que está compuesto por un rubí engastado en una moldura de oro, con otra piedra encima, posiblemente un berilo, y tres perlas debajo. A juego con el colgante, en la hornacina de detrás, hay un broche de oro en forma de dragón alado que alberga otro rubí de gran tamaño rodeado a su vez por tres berilos y dos perlas. En la sociedad de esta época cada objeto o manera de llevar un adorno o una prenda permiten identificar a una clase social. No son solo signos de riqueza sino también de privilegios de clase. En este periodo la burguesía se confirma como clase poderosa que busca equipararse a la aristocracia, logrando superarla en riqueza e influencia en muchas ocasiones. En el caso de Giovanna, su familia de nacimiento, los Albizzi, eran ricos mercaderes pertenecientes al poderoso gremio de la lana y una de las familias más antiguas de Florencia que llegó a ostentar los máximos cargos en las instituciones de la ciudad. Los Tornabuoni, familia de Giovanna por casamiento, eran banqueros emparentados con los Médicis, de cuya confianza gozaban.

Las dos magníficas piezas de joyería mencionadas que aparecen en este retrato son símbolo de su vida pública, es decir, que en sus apariciones Giovanna no las llevaría solo por el placer de adornarse y resaltar su belleza —actitud en consonancia con la nueva concepción humanista—, sino que constituían símbolos del poder y la riqueza de su clase social. Son signos que el resto de la sociedad sabía interpretar correctamente situando a su familia en un nivel superior. Como vimos en el retrato de Enrique VIII, el rubí, gema protagonista en este retrato, hace referencia otra vez a la virtud, ya que se relaciona con lo espiritual.

Ambas joyas fueron un regalo de los Tornabuoni —refinados humanistas muy aficionados a los objetos preciosos— a Giovanna con motivo de sus desposorios con Lorenzo, y ésta las llevaría durante su boda y su vida de casada. En aquella época, si la esposa moría, la costumbre dictaba que las joyas debían ser devueltas a la familia del marido, como ocurrió en este caso. Los broches solían llevarse prendidos en la ropa y en el pelo, pero si se les añadía un aro en la parte posterior, podían ser utilizados también como colgantes.

De la balda superior de la hornacina, en la parte derecha del cuadro, cuelga una sarta de cuentas de coral que podría ser un rosario rematado con hilos de oro. Se trataría de una alusión a la virtud de la dama, ya que se creía que el coral tenía propiedades apotropaicas al igual que el rubí. A su vez, fue muy utilizado en la Edad Media y el Renacimiento contra el mal de ojo, y para prevenir la esterilidad las mujeres lo llevaban en collares y brazaletes. Otra virtud de la joven, la de la piedad, se expresa a través del libro de oraciones entreabierto. Su tonalidad oscura hace resaltar los cierres y el canto dorado.

Los dos broches de rubíes y perlas y el luminoso rosario de coral que acompañan a Giovanna no solo subrayan su elegancia, sugieren también su pureza espiritual, pues es equiparada a la cualidad brillante de las joyas.

Durante el Renacimiento las piedras preciosas no tenían demasiado valor en sí mismas sino que eran elementos que formaban parte del diseño de la pieza en su conjunto, diseño al que se daba prioridad sobre la propia gema. Según establecía Cellini en su Tratado de orfebrería, se debía tener cuidado en no colocarlas ni muy bajas dentro del engarce, para que no perdieran su gracia, ni muy altas, para que no parecieran «una obra aparte separada de sus ornamentos». Además se solía incluir una hoja debajo de la piedra que resaltaba su brillo de la manera más apropiada dependiendo del tipo de hoja empleada. Había cuatro tipos de hojas de colores distintos según la aleación de oro, plata y cobre y el tiempo que se expusieran al fuego. Solía ocurrir que el brillo del metal, oro o plata, que soportaba la piedra eclipsaba el de la propia gema, y en muchas ocasiones era necesario colocar entre la montura y la piedra un pailón coloreado que intensificara su color. Otra práctica empleada para conseguir efectos de brillos distintos consistía en tintar las piedras, pero solo estaba permitida —si se era un verdadero profesional— en el caso del diamante.

Las placas, las esculturas de pequeño tamaño en metal, los objetos para la liturgia pública o doméstica, la decoración de vestimentas, los accesorios en metal, el menaje, etc. también eran fruto del trabajo de los orfebres. De las piezas de carácter profano es tan poco lo que nos ha llegado que es difícil hacerse una idea del conjunto de estos objetos y del enorme y variado campo que se abría a los artistas con la continua demanda de estas piezas representativas, decorativas o de uso para la casa. En muchas ocasiones, se hacía llamar a grandes maestros para llevarlas a cabo, como es el caso de Lorenzo Ghiberti, Andrea del Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo o Hans Holbein el Joven, lo que demuestra que para la sociedad de la época la orfebrería no era considerada un arte menor y que en toda Europa la colaboración entre orfebres, pintores, escultores y arquitectos era muy estrecha. Al mismo tiempo, los clientes procedían de todos los estamentos sociales y hacían encargos a artistas de factura artesanal para abastecer las ingentes y constantes necesidades de decoración de las grandes casas y sus habitantes, así como de los edificios representativos de la administración municipal, real o religiosa. La exigencia ornamental de esta sociedad fue más abundante y activa de lo que testimonian hoy las obras conservadas.

Por otro lado, el desarrollo en Europa del coleccionismo trajo consigo un creciente interés por los hallazgos de piezas procedentes de la Antigüedad, así como el gusto por la rareza, lo extraordinario o lo exótico motivó también una gran demanda por parte de los comitentes con formación humanística, como Lorenzo el Magnífico, Francisco I o Enrique VIII, de estas piezas antiguas de pequeño formato elaboradas en metales y piedras preciosas. Por influencia de esto mismo el diseño pasó a ser, como todo el arte en la época, más naturalista. La educación que los clientes habían recibido les permitía, además, identificar cada una de las gemas así como todas las cualidades asociadas a ellas, convirtiéndose en expertos clientes. De hecho, los tres mecenas antes mencionados mostraron desde su juventud un gusto manifiesto por el adorno suntuoso y son muchos los testimonios que nos han llegado de las colecciones que atesoraban. Los orfebres se movían entre las distintas cortes adaptándose al gusto personal de estos clientes. Por esta razón, se hace muy difícil en la actualidad saber quiénes fueron los artífices de las piezas o hablar de escuelas, si bien la influencia de Italia hará que el gusto italiano se ponga de moda por todo el continente contaminando las estéticas locales.

En cualquier caso, lo habitual es que no tengamos noticia de la mayoría de los artistas que durante los siglos XIV, XV y XVI elaboraron estas magníficas y perfectas joyas que han llegado hasta nosotros en escaso número y muy modificadas por las modas de épocas posteriores. Solo a través de dibujos, inventarios, descripciones o pinturas podemos hacernos hoy en día una idea aproximada de su belleza, poder y presencia.

Retrato de un hombre con una sortija

Una excepción es el pintor y orfebre boloñés Francesco Francia. Una de las teorías que se barajan en torno a la identidad del personaje que aparece en Retrato de un hombre con una sortija (1472-1477) de Francesco del Cossa apunta a que podría tratarse del mismo Francesco Francia. Vasari se refiere a él como un platero de gran talento y virtuosismo experto en la técnica del nielado. Menciona también su pericia para engastar joyas, pero la labor en la que más destacó y que más fama le reportó fue la de acuñar medallas. De hecho, mientras vivió, fue el director de la Casa de la Moneda de Bolonia.

La forma de trabajo de los artistas en esta época seguía siendo artesanal, por lo que su unión corporativa, en los llamados gremios, era esencial para su integración en la sociedad y para su contribución en la economía de la ciudad. Incluso en los casos más prestigiosos, como el de Ghiberti o Donatello, la libertad artística estaba muy limitada por el cliente, que era el que decidía materiales, plazos, pagos y procedimientos. El conjunto de artistas no constituía un gremio propio sino que estaban incluidos, según sus especialidades, en otros gremios.

A mediados del siglo XVI Benvenuto Cellini defendería en su Tratado de orfebrería la especialización profesional en aras de la excelencia, pero en épocas anteriores lo normal era el fenómeno contrario. La capacidad y actividad múltiple de algunos artistas en diversos terrenos del arte les ayudaba a romper, de alguna manera, la delimitación gremial de las artes.

La Virgen y el Niño con las santas Margarita y Catalina

Los orfebres eran miembros del gremio de la seda, donde también se encontraban los batihojas, los hiladores de oro y los plateros. Muchos orfebres fueron también pintores y escultores y a ellos se les encargaba el diseño de los tejidos. Sus patrones eran usados en los talleres de bordados de la época y en las vestimentas de los personajes que aparecían retratados asimismo en las obras. De hecho, éstas podían convertirse en catálogos de telas que viajaban por toda Europa.

En La Virgen y el Niño con las santas Margarita y Catalina (c. 1500), posiblemente de un seguidor de Michael Pacher, vemos cómo el fondo dorado presenta diseño vegetal grabado a juego con el de los vestidos de la Virgen y las dos santas que con mucha probabilidad fueron realizados utilizando la técnica del estarcido. Los nimbos de la Virgen y del Niño Jesús presentan un dibujo distinto, también grabado, que seguramente fue trazado previamente con un compás.

En esta obra se combinan los temas de la Sagrada Conversación, la Coronación de la Virgen y el matrimonio místico de santa Catalina. En la composición reconocemos también a santa Margarita, a la izquierda, por el dragón tumbado a sus pies y por la cruz, objeto sobre el que medita. Santa Catalina, a la derecha, sostiene un libro y tiene a los pies la rueda de su martirio.

Michael Pacher, pintor y escultor alemán de finales del siglo XV, es el artista más importante del gótico tardío de las regiones alpinas. En su producción se combina la monumentalidad y las formas típicas de los artistas alemanes con la influencia de la pintura italiana a través de artistas como Andrea Mantegna y Filippo Lippi. No obstante, la presencia del oro en el fondo sitúa a la obra en una corriente arcaizante para la época.

A lo largo de la Edad Media y del Renacimiento, el oro no solo se identificaba con el poder temporal de los reyes otorgado por Dios, sino que fundamentalmente se asociaba con la luz del sol, con la fuente de la vida y con el simbolismo divino de la luz. Dios era luz. La arquitectura de las catedrales góticas reflejaba este simbolismo y, en ellas, las grandes vidrieras iluminadas por la luz se equiparaban con joyas. Permitían a los fieles imaginar los muros de la Jerusalén celestial que estaban hechos de piedras preciosas, como correspondía a la santidad de la ciudad de Dios. Por tanto, en el caso de las artes plásticas el empleo del oro confería a la pieza un valor material y trascendental.

Antes de realizar la obra se marcaban en la preparación las zonas que se iban a dorar. El dorado comenzaba con la producción de las láminas de oro, trabajo del que se encargaban los batihojas, y que consistía en aplastar monedas con un martillo hasta convertirlas en láminas finísimas de oro de escaso peso, conocidas con el nombre de pan de oro. Posteriormente se aplicaban varias capas de bol de Armenia, considerada la preparación más adecuada para el posterior bruñido del dorado por su color cálido y su superficie lisa y acolchada. El bol también se bruñía una vez seco con una tela de lino. Manipular estas láminas era una labor que requería esmero y destreza por la fragilidad y la ligereza del material. Aún hoy se utiliza el mismo método, que consiste en colocar el pan de oro en un cojín acolchado de cuero llamado pomazón, y, con un cuchillo de filo recto, se corta la lámina en una pieza más pequeña. A continuación, se recoge la pieza de pan de oro con una polonesa, un pincel especial, y se coloca con cuidado encima del bol, que habrá sido previamente humedecido con agua y cola. En cuanto el oro entra en contacto con el agua sobre el bol, se adhiere rápidamente a la superficie. El proceso se repite superponiendo ligeramente los bordes de las láminas hasta que toda la superficie deseada ha sido dorada. Una vez seco, el aspecto del oro es muy plano y de un color amarillo opaco. Para conseguir el aspecto del oro macizo, se procede a bruñir la tabla con un objeto duro, normalmente un diente de un animal carnívoro. El resultado final es un dorado brillante y oscuro.

La presencia de oro convierte a los cuadros en verdaderas joyas, otorgándoles un valor que va más allá de lo meramente artístico. Cellini recomendaba que el oro empleado para dorar fuera el de mayor calidad y limpieza, en concreto de veinticuatro quilates. El oro, aunque esta vez no real, sino imitado por la pintura, está también presente en las joyas que llevan tanto la Virgen como las santas. Las tres llevan una corona de oro de hojas de acanto entrelazadas, decoradas con rubíes y lo que parecen zafiros, piezas ambas destinadas a las más altas jerarquías sociales y religiosas además de tener una simbología, en el caso del rubí, asociada a la virtud y a la espiritualidad. La corona de santa Catalina está además decorada con motivos formados por cuatro perlas. Santa Margarita sostiene una cruz de oro decorada con cuatro grandes zafiros en los extremos de cada brazo y un rubí en el centro. El anillo que el Niño Jesús está a punto de poner en el dedo de santa Catalina para sellar su matrimonio místico es de oro con una piedra.

En la Europa de los siglos XVI y XVII, teñida de guerras religiosas, hay que unir al carácter político que se les otorgaba a las joyas, un importante simbolismo religioso, al posicionar al personaje que las llevaba en un culto u otro. El mensaje que encerraban las joyas devocionales será fundamental para articular un complejo entramado de relaciones entre las distintas potencias.

Retrato de una joven dama con rosario

En Retrato de una joven dama con rosario (c. 1609-1610) de Peter Paul Rubens una dama sin identificar aparece representada sosteniendo en sus manos un rosario de cristal de roca. La riqueza con la que aparece vestida ha llevado a identificarla con algún miembro de la corte de Bruselas. Sin embargo, hay que hacer notar que la próspera burguesía amberina se vestía con unas ropas que igualaban en suntuosidad a las de la aristocracia, por lo que su vinculación con la corte no está asegurada.

Este retrato está datado entre 1609 y 1610, años en los que Rubens estaba ya establecido en Amberes tras su regreso de Italia en 1608. En esa época fue nombrado pintor oficial de la corte de los archiduques Alberto e Isabel.

Después de ochenta años de guerra entre España y las Provincias del Norte, se firma la llamada Tregua de los Doce Años o de Amberes en 1609, fecha que coincide con la de la ejecución del retrato. Los archiduques emprendieron una política de reparación y reorganización interna pero la Corona española, católica, a la que los Archiduques representaban, no había dado la batalla por perdida, sino que simplemente le era conveniente una tregua para poder concentrar efectivos militares en otras zonas de Europa.

El hecho de que esta mujer sostenga en sus manos un rosario, objeto relacionado con una forma de oración fomentada e impulsada por la orden de los dominicos, se ha identificado, como ha apuntado Gaskell, con la devoción personal de la retratada. Un rosario de rosas fue el objeto que le entregó la Virgen al fundador de los dominicos, santo Domingo de Guzmán, y que ayudó al santo en su victoria contra los herejes albigenses. El rosario pertenece a la categoría de joyas devocionales, cuya vinculación con la iconografía religiosa es directa. No obstante, podemos hacer otra lectura que iría más allá de la fe de la dama para hablar de su posicionamiento político e ideológico.

La presencia del rosario hace referencia a un culto católico que sitúa a esta mujer en la zona gobernada por España frente a la protestante. La expresión pública de la fe se había convertido para España en una cuestión de Estado. No solo la Monarquía sino también el resto de la población hacía ostentación de los preceptos defendidos por la Iglesia de Roma a través de piezas de joyería que eran de mayor o menor calidad en función de la clase social a la que pertenecía. Estas piezas solían hacer referencia a aspectos cuestionados por el protestantismo como la Santísima Trinidad, imágenes de santos, la Inmaculada Concepción o los rosarios, cuya simbología religiosa ya hemos mencionado antes.

Esta dama lleva también otro tipo de joyas, de caracter más ornamental o de complemento a la vestimenta, como son las dos agujas o alfileres de oro de las que cuelgan perlas y que servían para sujetar la cofia, la cadena en la cintura y las pulseras, todas ellas de oro. La presencia de estas últimas testimonian el cambio de época a través de la moda. Durante el Renacimiento las mangas se habían mantenido bastante largas, cubriendo en gran medida las muñecas y parte de la mano; por tanto, se solían decorar los dedos con anillos pero no era muy frecuente llevar pulseras. No sería hasta el siglo XVII cuando estas piezas aparecen en primera línea de la joyería. En este caso tenemos dos pulseras iguales realizadas en oro macizo reflejando la moda de lucirlas de dos en dos.

En cuanto a la cadena que adorna su cintura podría tratarse de lo que se llama en la joyería española cintas de cadera, que eran cinturones bajos para marcar el talle en forma de «V» como exigía la moda de la época. Está hecha con eslabones acanalados de oro. El lazo que decora esta cinta parece ser de tela aunque durante el siglo XVII estuvo muy de moda que con metales y piedras preciosas se imitara este tipo de elementos textiles. De las cintas podían colgar elementos diversos como relicarios, cruces, medallas, relojes, etc. como podría ser el caso que nos ocupa, si bien, es una suposición, puesto que la escena no incluye el final de la cinta.

Venus y Cupido

De Peter Paul Rubens es también Venus y Cupido (1606-1611), obra en la que las perlas que lleva la diosa confieren a la obra una lectura simbólica de carácter mitológico.

Iniciado desde muy joven en la pintura y con una amplia formación humanista, Rubens conjugó su carrera artística con una brillante carrera diplomática que le llevó como diplomático, y también como pintor, a Italia, España, Francia e Inglaterra. Fue precisamente en misión diplomática en España en 1628 cuando centró su interés en las colecciones reales y, muy especialmente, en los cuadros de Tiziano que, según Pacheco, copió en su totalidad. En el inventario de pinturas realizado en el Alcázar en 1636 existe una descripción de una obra de Tiziano —perdida en la actualidad— en la que aparece una Venus con Cupido que se ajusta con exactitud a la composición de Rubens existiendo escasas diferencias entre uno y otro.

En el óleo del Museo vemos a la diosa romana del amor y la belleza acompañada por su hijo Cupido, el dios del amor, que adopta la apariencia de niño alado, quien solícito sujeta un espejo donde Venus, semidesnuda, se mira apreciando toda su belleza. Caracterizada como Venus podemos distinguir a Helena Fourment, segunda esposa de Rubens y musa del pintor. Son numerosos los personajes a los que Fourment, 37 años más joven que Rubens, prestó su rostro. La composición dinámica, el rico colorido y la exuberancia tanto de ejecución como de formas son las características que cabría destacar, comunes a otras obras de Rubens.

Destaca la presencia de los dos elementos que aportan una lectura simbólica a la obra: el espejo y las perlas. El uso del espejo durante el Renacimiento y el Barroco va a dotar al lienzo de una múltiple frontalidad que supone la reafirmación del gozo de la propia belleza: Venus puede contemplar su belleza en toda su plenitud. Esta ampliación de la visión en la pintura la llevará a intentar competir con la escultura por ser la mayor de todas las artes.

Por otro lado, una joya, en este caso la pulsera de perlas que adorna la muñeca derecha de Venus, aporta a la obra una lectura simbólica de carácter mitológico al servirnos para identificar a la protagonista. Las versiones acerca del nacimiento de Venus difieren. Una de las más extendidas es que nació de la espuma que se formó en el mar cuando Cronos cortó los genitales de su padre y los lanzó al mar. Venus nace del mar, al igual que las perlas. Denominadas en gemología como gemas orgánicas, las perlas son de origen animal, al igual que el coral y el nácar.

Ya desde la Antigüedad las perlas habían sido muy apreciadas. Su uso como adorno personal (en Grecia se usaban perlas molidas para adornarse el pelo) era un indicativo de que su portador tenía un gran poder adquisitivo. Durante el Renacimiento varios países europeos llegaron incluso a aprobar leyes limitando el uso de perlas a la nobleza. Además de mostrar el estatus social, el uso de las perlas estaba ligado a creencias como que eran portadoras de felicidad para aquella persona que las lucía y, aún hoy en día, en Oriente existe la creencia de que usar perlas en el día de la boda trae buena suerte.

La perlas están formadas por el nácar, sustancia compuesta por carbonato cálcico y otras materias orgánicas que se producen en el interior de los moluscos. Aunque la mayoría de moluscos bivalvos pueden formar perlas, las usadas en joyería tienen su origen en la ostra madreperla. Las perlas finas, como son conocidas, están libres dentro del molusco a diferencia de las perlas de nácar, que están soldadas a la concha de la ostra por un pequeño punto. Son el producto de un proceso biológico, pues es la manera que tiene la ostra de protegerse de las partículas que le pueden producir daño.

A principio del siglo XX el japonés Korichi Mikimoto comenzó en Japón a cultivar perlas en criaderos. El hombre interviene en el inicio de la formación de la perla al introducir en la ostra una pequeña esfera de nácar en un trozo de manto extraído de otra ostra. El valor de la perla se determina en función de criterios como la forma (las esferas perfectas o con forma de lágrima son las más preciadas), la rareza de su color (recoge la gama de color entre el blanco y el negro) y el tamaño.

El valor que las clases sociales más elevadas dieron a los objetos artísticos realizados con metales y piedras preciosas no fue en absoluto exclusivo de occidente, sino que nos habla de la organización de cualquier sociedad. Oriente no solo presenta las mismas características sino que además es el lugar de donde proceden muchas de estas gemas.

Retrato de grupo con sir Elijah y lady Impey

En Retrato de grupo con sir Elijah y lady Impey (c. 1783-1784) de Johan Zoffany tenemos un ejemplo magnífico de las joyas de la cultura india.

Johan Zoffany viajó a la India en busca de una nueva clientela tras comprobar cómo en Inglaterra el género con el que se había hecho popular, los retratos de grupo donde los personajes conversan entre ellos en un ambiente familiar y distendido, había pasado de moda. Allí trabajó para los altos funcionarios de la Corona, así como para la extensa comunidad británica, que retrató individualmente o en grupo, aplicando los esquemas que le habían dado renombre.

La presencia de británicos en la India se incrementó durante el siglo xviii a consecuencia de la pérdida de las colonias norteamericanas y se adquirieron bases estratégicas a lo largo de las rutas comerciales entre la India y el Extremo Oriente. En 1773 el gobierno británico se vio obligado a asumir el control de la Compañía de la India del Este, que tenía problemas financieros y que había estado operando en la India desde 1600.

Durante el siglo xviii la India estaba bajo el dominio del imperio Mogol, momento en el que el poder de la región alcanzó su apogeo y se extendió desde el subcontinente de la India hasta Afganistán. Fue un poderoso estado turco-otomano y su riqueza deslumbrante en la India fue tan enorme que se apunta como uno de los más ricos en su tiempo.

A lo largo de los siglos la población de la India había utilizado joyas para adornarse, pero para la realeza —como en Europa— las joyas eran también símbolo de poder y de conexión con lo divino, especialmente para los Maharajá y otros miembros de la familia real. Pese a la colonización, la vida doméstica y tradicional, y sobre todo la religiosa, permaneció intacta para la comunidad india. Durante este periodo, armas, lujosos muebles y artículos de uso diario fueron realizados para importantes personajes y la población adinerada que podía costearlos, así como para la exportación. Fue un momento de gran perfección y maestría en la realización de obras que combinaban las técnicas y estilo de las culturas hindú e islámica. En cuanto a los temas se mantuvieron los de la iconografía hindú, que representaba plantas, animales, figuras míticas del folclor de la India y escenas de la vida cotidiana, aunque incorporaron también algunos elementos geométricos del diseño persa.

En esta obra de Zoffany vemos que las niñeras aparecen ataviadas con los saris tradicionales y adornadas con numerosas joyas. De acuerdo con la tradición, las mujeres y las joyas están íntimamente relacionadas. En las ceremonias nupciales, por ejemplo, los padres y parientes siempre regalan joyas a la novia.

Aunque el oro era el metal más utilizado, la plata también tenía mucha presencia debido a su fácil adquisición, lo cual la hacía popular entre las clases con menores recursos. En el caso de las niñeras parece que predomina la plata aunque también se observan algunas piezas de color más oscuro que podría ser cobre, otro material que se empleaba para los aderezos junto con las piedras preciosas, el marfil y también semillas, flores, huesos, dientes, plumas, etc. En el caso del músico que toca el triángulo, por ejemplo, se puede observar un collar que parece hecho de madera o semillas, y la niñera que espanta las moscas lleva una cinta roja atada con un lazo junto a un brazalete o bajuband.

La joyería tradicional de la India es tan variada como el país mismo, y existen piezas que engalanan prácticamente todas las partes del cuerpo. Hay varios tipos de joyería dependiendo de la región y cada estado tiene un estilo propio que lo hace único y original.

Podemos hablar a su vez, según dónde se lleven, de joyas faciales y joyas corporales. En las niñeras del cuadro de Zoffany vemos de los dos tipos. Dentro de las faciales aparece el anillo nasal llamado nathni o nath, koka o laung. Originario de Oriente Medio, llegó a la India con la invasión de los Mogoles. Los aretes (pendientes) o jhumka eran una de las formas más comunes de accesorios y podían ser usados tanto por hombres como por mujeres.

Las joyas corporales son muy numerosas y variadas. El haar o gargantilla y el bajuband, nombre que se le da al brazalete, se solían elaborar en metal crudo con figuras de plantas y animales como serpientes o cocodrilos enroscados. En la niñera de la derecha uno de ellos parece decorado con piedras colgantes. Las chudi o kangan son las pulseras. En la India generalmente se usan de dos en dos, con más de un par en cada brazo, y suelen ser de oro o plata. En este caso son iguales. Las pulseras tienen un gran significado en la religión hindú, ya que se considera «desfavorable» para una mujer llevar los brazos desnudos. El músico del triángulo lleva también una chudi pero mucho menos ornamentada. Los angoothi son los anillos tradicionales y ambas mujeres los llevan en casi todos los dedos. Los payal o pajeb son las pulseras del tobillo y constituyen una de las piezas más tradicionales de las joyas hindúes. Las usaban mujeres de todas las edades y eran populares por sus estilos exquisitos y embellecedores. Es el caso de la única que vemos en la niñera de la izquierda, parece que del aro que rodea su tobillo cuelgan piezas que seguramente sonarían al andar. Se usaban para cualquier ocasión, incluso a diario. Las mujeres llevan también los bichua o anillos de pie. En el pasado los utilizaban las que estaban casadas, por lo que podemos deducir que una de las niñeras, a la única que se le ve el pie, lo estaba. La palabra bichua significa escorpión y estos anillos no son cerrados como los de las manos sino abiertos al final para ajustarse al dedo al apretarlos, justamente como la cola de este animal.

A lo largo del siglo XVII y ya de manera definitiva en el XVIII nace la joyería moderna como resultado de una combinación de profundos cambios en la evolución de este arte. En esta época comienza ya a evidenciarse la pérdida de algunos de sus significados, fundamentalmente los asociados a lo mágico y lo medicinal, en beneficio de su carácter decorativo. Esto traerá como consecuencia que sus características técnicas o estéticas alcancen a partir de este momento un mayor valor. Por otro lado, la belleza propia de las piedras va a ser ahora ensalzada más allá de su valor material. La primera causa de este cambio se debe a que se perfecciona la manera de talla r las piedras para sacarles un brillo y una belleza hasta ahora desconocidas, y se montan de forma más ligera de tal manera que el soporte se hace invisible y se deja a la piedra la única protagonista.

Pero el cambio realmente trascendental tiene lugar en el seno de las artes y en la separación cada vez más nítida entre las bellas artes y las artes menores. Pintores, orfebres, escultores, etc. van a dejar de pertenecer a la misma categoría. Cada disciplina artística se especializa y en la misma medida que los pintores de bodegones pertenecen a una clase inferior que los pintores de historia, el orfebre no es siempre esmaltador o tallador. Aparece la figura del joyero, que es quien diseña la pieza y ejecuta las partes más delicadas, mientras que el papel del orfebre se irá volviendo más discreto.

Esta distinta manera de entender la joyería surge de una nueva inspiración que llevará a este arte a un nivel de exquisitez y perfección renovadas durante los siglos XIX y XX. Los avances científicos y culturales, propiciados por la buena marcha de la economía, trajeron consigo novedades tecnológicas surgidas durante el periodo conocido como la Belle Époque, que abarca la última década del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Estos avances van a marcar tanto en el campo de la pintura como en el de las artes decorativas dos tendencias muy diferenciadas.

De un lado, la aparición del estilo Art Nouveau, que en la joyería supuso una ruptura con el arte tradicional. Piedras como los diamantes cedían su protagonismo a los esmaltes, el marfil o las piedras semipreciosas, y se dejaban atrás todos los estilos del pasado europeo para buscar inspiración en la naturaleza o en las artes decorativas japonesas.

Del otro lado, impulsada por las clases aristocráticas que ven peligrar su situación privilegiada por el ascenso de una enriquecida burguesía, surge una tendencia que conlleva una vuelta a la tradición más clásica, recuperando el sentido del oficio y la inspiración histórica. Es decir, un neoclasicismo basado en los manuales de ornamentación ilustrados del siglo XVIII, que se correspondió con una ideología conservadora y tradicionalista.

Continúa en la primera planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

Retrato de Millicent, duquesa de Sutherland

Esta vuelta a la estética más clásica y elegante lo encontramos en este soberbio Retrato de Millicent, duquesa de Sutherland, fechado en 1904. Se trata de uno de los últimos trabajos de John Singer Sargent(tres años después de la ejecución de esta obra cerraría su taller de Londres), quien en el cambio de siglo fue aclamado como el mejor retratista de su tiempo, convirtiéndose en uno de los pintores más solicitados por los miembros de la aristocracia inglesa.

Nacido en Florencia en 1856, hijo de padres norteamericanos, concilió su carácter cosmopolita (tras formarse en Italia, intercaló su vida entre París y Londres con estancias en Estados Unidos y veranos en lugares pintorescos del sur de Europa y de los Alpes) con el de una sociedad que no se movía y reclamaba clasicismo en sus retratos, reivindicando las representaciones del siglo xviii como modelos de referencia de elegancia.

En este retrato, que rememora a los grandes maestros a los que Sargent admiraba, podemos ver cómo se conjuga a la perfección el paisaje —género que practicó desde su años de infancia en Florencia, alentado por su madre, una pintora aficionada— con la primacía del color sobre el dibujo y la profundidad del retrato psicológico, características que serán una constante en su producción tras conocer la obra de Tintoretto en un viaje de juventud a Venecia.

En este caso, la protagonista es lady Millicent, una de las damas más influyentes y progresistas de la Inglaterra victoriana. Nacida en Escocia en 1867, fue conocida no solo por su serena belleza, de la que Sargent nos hace partícipes en este cuadro de gran formato, sino también por su papel como escritora, incluso como defensora de los derechos de los trabajadores. Con 17 años contrajo matrimonio con el futuro duque de Sutherland, militar de alto rango, con el que tuvo cuatro hijos. El matrimonio vivió a caballo entre su residencia londinense, frente al palacio de Buckingham, y su castillo en las Highlands, en la costa norte escocesa donde, siguiendo los gustos de la época, diseñaron un gran jardín inspirado en Versalles. Quizás fuera este jardín el que sirvió a Sargent como escenario para este retrato.

Millicent de cuerpo entero (pose que se atribuye tradicionalmente en retratística a la nobleza con el fin de poder plasmar todos sus atributos de grandeza) parece surgir de entre la penumbra del jardín. Con una mano apoyada sobre una fuente que obliga a la figura a girarse, mostrando así sus formas sinuosas, aparece vestida con un elegante traje de pronunciado escote que deja al descubierto sus hombros y su blanca piel aristocrática. Aparece coronada por una tiara dorada con forma de corona de laurel o quizás de ramas de mirto, de estilo neoclásico propio del siglo xix. La majestuosidad de la modelo recuerda a los grandes retratos de las damas aristócratas francesas que eran representadas como dianas cazadoras coronadas. Millicent emerge de la naturaleza como si de una diosa de la Belle Époque se tratara.

La tiara que tiene forma semicircular, en contraposición con la diadema que es cerrada, toma su nombre de la palabra antigua persa tiyara, aplicada a la cinta que se ceñían los reyes como distintivo de autoridad. De diademas hechas de hojas de olivo o laurel se sirvieron los griegos para coronar a los vencedores en los juegos públicos, siendo los emperadores romanos los primeros que sustituyeron las hojas reales por hojas hechas de oro. Convertida en símbolo exclusivo de la realeza, la tiara evolucionó a lo largo de los siglos hacia piezas de orfebrería llevadas como insignia de alto rango.

A pesar de que en 1804 la fastuosa coronación de Napoleón II volvió a poner de moda la diadema en forma de corona de laurel como las que llevaban los emperadores romanos, no será hasta principios del siglo xx cuando aparecen las grandes tiaras que ocuparon un lugar predominante entre las joyas, quizás como sueño nostálgico que vivió su último verano durante la Belle Époque.

La década de 1920, en cambio, supuso una revolución para el mundo de la moda al dejar atrás el encorsetado estilo decimonónico en favor de siluetas más liberadas y sofisticadas. Se apuesta por prendas de líneas rectas que confieren una libertad y un movimiento muy acorde con la concepción de la mujer moderna, una mujer que ya no se recluye en casa sino que sale de noche, viaja, practica deportes, conduce o fuma. Estas sencillas y sobrias siluetas, que dibujaban esbeltas figuras, se van a realzar con joyas muy vistosas, que se van a convertir en los accesorios perfectos. Piezas como los broches, los alfileres o los colgantes presentan un repertorio de formas muy acordes con el sentir del momento: un estilo burgués, puramente decorativo, elegante, funcional y modernista que surge como reacción a la austeridad tras la Primera Guerra Mundial y como avance frente al Art Nouveau. Van a ser las piezas Art Decó las que constituyan por sí solas la belleza moderna.

Este estilo tuvo su eclosión en el contexto de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, celebrada en París en 1925, donde un colectivo de diseñadores dedicado a las artes decorativas de vanguardia presentó las últimas tendencias tanto en diseño interior, mobiliario y joyería, como en pintura y escultura. El objetivo no fue tanto dar a conocer un arte nuevo sino exhibir lo que era del gusto de la clientela rica, los auténticos embajadores del Art Decó.

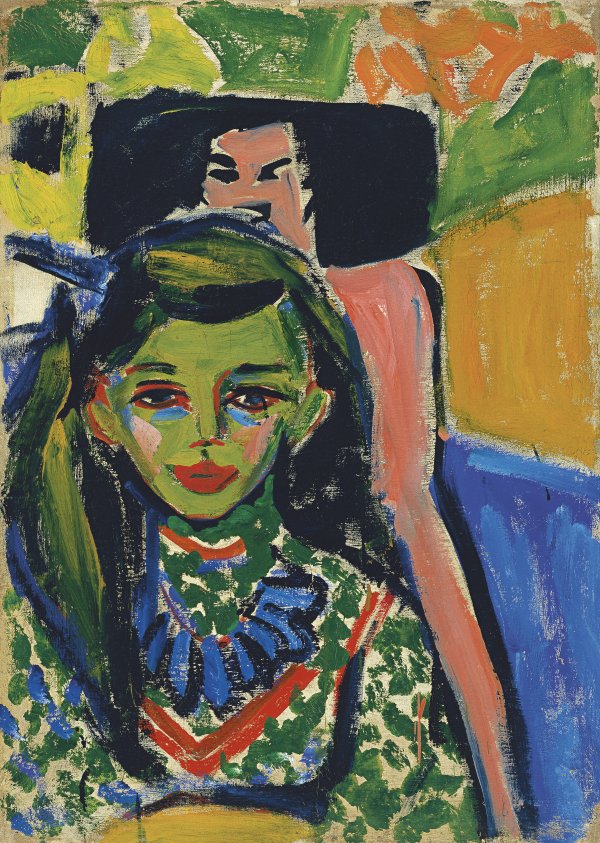

Fränzi ante una silla tallada

Un ejemplo de todo esto lo encontramos en Fränzi ante una silla tallada (1910), de Ernst Ludwig Kirchner, donde vemos a la joven Fränzi, con el rostro pintado en verde, retratada de medio cuerpo, bien vestida y adornada con un gran collar de piezas azules, muy llamativo, que refleja ese gusto por lo primitivo. El retrato nos ofrece una representación subjetiva de la modelo lejos ya de los ejemplos tradicionales del género. La joven descansa sobre el respaldo de una silla toscamente tallada (seguramente por el propio Kirchner), que adopta la silueta de una mujer. Al contrario que Fränzi, esta figura está desnuda y pintada, de forma intencionada, de color carne muy natural. El retrato asocia, por un lado, la idea de sensualidad y primitivismo; y por otro, la de la mujer joven e inocente frente a la mujer fatal.

Fue precisamente en este mismo año cuando Karl Schmidt-Rottluff empezó a hacer joyas en plata, material más blando que el latón con el que posiblemente trabajó con anterioridad. Parece que este interés por la platería se contagió al resto de los miembros del grupo, que trabajaron, además, con piedras semipreciosas sin tratar, como minerales en bruto de formas irregulares, convirtiéndolas en las auténticas protagonistas de las piezas. Se trataba de un completo trabajo en el que no solo diseñaban las piezas sino que también las realizaban artesanalmente. Estaban más interesados por las cuestiones técnicas propias del oficio que por las formas estilísticas. El trabajo manual les permitía acercarse a la expresión primitiva pudiendo de esta manera hacer una reflexión sobre las primigenias formas artísticas. Con este trabajo pretendían trasladar su arte a la vida a través de los objetos que formaban parte de ella. Estas piezas se convirtieron en un reflejo de su actitud ante la vida.

Quappi con suéter rosa

1925 fue un año importante también para el pintor alemán Max Beckmann, quien, tras divorciarse de su primera mujer, se casó con Mathilde von Kaulbach, llamada familiarmente Quappi, una joven 20 años menor que él. Hija del pintor alemán Friedrich August von Kaulbach, Quappi, mujer con una gran formación, preparada para ser una gran violinista como su madre, abandonó su carrera y sus estudios para casarse entregándose por completo al papel de mujer de artista.

Van a ser numerosas las ocasiones en las que Beckmann retratará a su esposa precisamente como ejemplo de la nueva mujer moderna. En Quappi con suéter rosa (1932-1934) la vemos de frente, sentada en una butaca azul con las piernas cruzadas. La joven posa elegantemente con aire de mujer moderna de su tiempo por la manera de acomodarse en el sillón, por su atuendo y por el gesto de llevarse el cigarrillo a la boca. La propia Quappi relató que la mayoría de sus retratos fueron concebidos para resaltar alguna de sus prendas de vestir, en este caso un llamativo jersey rosa de pico a juego con un bonete del mismo color. Complementa su indumentaria con un collar de doble vuelta y con un broche que aporta la sofisticación propia de la década de 1930.

Los diseños en joyería Art Decó fueron evolucionando de los acabados planos y lisos hasta creaciones de gran volumen de tendencia colorista. Por otro lado, la crisis económica del 29 supuso paradójicamente una explosión de creatividad que se manifestó en piezas de una opulencia sin precedentes. Es en este momento cuando en la alta joyería, debido al elevado precio de las piedras preciosas, se empezaron a usar las piedras semipreciosas y a hacer joyas de pasta de vidrio.

Se trata de un cuadro ejecutado en dos fases: la primera en 1932, en la que según las fuentes se dibujaba una sonrisa más abierta en la cara de Quappi, y una segunda en 1934, cuando Beckmann transformó esta sonrisa en una expresión más seria en el rostro de su mujer, fruto quizás de la preocupación con la que el matrimonio vivió la subida al poder del nacionalsocialismo. Desde el punto de vista artístico las formas planas, el juego de colores y la pincelada abocetada con los contornos gruesos de color negro inevitablemente evocan la obra de Matisse.

La incursión de los artistas de las llamadas vanguardias históricas en el mundo de las artes aplicadas en general y en de la joyería en particular fue un hecho bastante habitual que les permitió mostrar sus propuestas plásticas a través de estos objetos de pequeño formato. La apuesta por la integración de todas las artes, eliminando las fronteras entre las distintas disciplinas artísticas, promovida desde mediados del siglo XIX por movimientos como Arts & Crafts, van a favorecer esta tendencia. De alguna manera se pretendía devolver la dimensión estética a los objetos cotidianos que con la industrialización se había perdido.

Uno de los grupos que combinó sus trabajos pictóricos con la elaboración de objetos de uso cotidiano, destacando las joyas en sus trabajos de metal, fue el de los artistas alemanes de Die Brücke (El Puente). Fue fundado en Dresde en 1905 por Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, todos ellos estudiantes de arquitectura y con una formación autodidacta en el campo de las artes.

En su programa de 1906, el grupo se presenta como una asociación de artistas posicionados en contra del arte y la cultura contemporánea y en favor de una libertad creadora, rechazando todas las formas heredadas. Van a concebir el arte como una realidad vista a través del temperamento, convirtiendo la obra en un vehículo de trasmisión de emociones. Todo esto se traduce con el uso del color, aplicado de manera arbitraria en grandes superficies de violentos contrastes.

Se interesan por las culturas primitivas, que pudieron conocer en el Museo de Etnología de Dresde, inaugurado en 1910, no solo desde un punto de vista estético sino también por el hecho de compartir con ellas la idea de que el arte es un medio de expresión que permite transmitir sensaciones de manera libre y directa.

Recursos del recorrido

El orden de las obras de este pdf puede ser distinto al recomendado.