Una casa llamada Tierra

¿Cómo han representado las y los artistas la vida del bosque? ¿El arte puede visibilizar los vínculos entre lo natural, lo sagrado y lo espiritual? ¿Puede la Tierra ser un hogar? ¿Cuáles son los sonidos de la naturaleza?

Una casa llamada Tierra es un recorrido temático que nos propone reflexionar sobre las formas en las que se ha construido la idea de naturaleza en la pintura y en la historia del arte.

A través de obras de artistas como Lucas Cranach el Viejo, Claudio de Lorena, Roelandt Savery, Asher B. Durand, Gustave Courbet, Ernst Ludwig Kirchner, Lucian Freud o Charles Ephraim Burchfield conoceremos cómo evoluciona su representación, pasando de ser simplemente un marco que acompaña a un retrato o a un tema mitológico a ir consolidándose como un género autónomo que inspira procesos creativos, e incluso se convierte en motor de pensamiento ecológico para algunos artistas.

Comienza en la segunda planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

La ninfa de la fuente

¿Puede existir “otra” historia, una que conecte al ser humano con la naturaleza, con los mitos, con lo invisible?

En La ninfa de la fuente (hacia 1530-1534) Lucas Cranach aborda la idea del bosque como marco y espacio simbólico al servicio de la mitología. Así, en un entorno idílico una ninfa —espíritu femenino de la naturaleza que habita en bosques, ríos, montañas y otros lugares naturales— se refugia y descansa junto a la fuente de Castalia, de cuyas aguas, según el relato fabuloso, bebían poetas y amantes de la filosofía —para abordar la serie parece que Cranach se inspiró en la Venus dormida de Giorgione (de hacia 1510).

¿Cómo conectan las “naturalezas” visibles e invisibles? En la composición, el artista ha colocado a la ninfa, cubierta con un sutilísimo velo, sobre un tupido césped. Destaca de este tapiz vegetal la paleta de color empleada, una gama de verdes que refuerza el frescor natural de la escena, y la pincelada con la que se representa cada una de las briznas de hierba. Por otro lado, llama la atención la roca de la que emana el agua de la fuente, pues parece poseer la forma de una cabeza humana. Se trataría de un perfil grotesco que habla de la parte misteriosa de la naturaleza, aunque también puede ser interpretada como el contrapunto de la belleza de la ninfa.

En un plano secundario, sobre los suaves perfiles de las colinas y ante la pantalla de árboles que cierra la composición, descansan cuatro ciervos que aluden al misterio y la magia que envuelven a todos los seres de la naturaleza; además, estos bellos animales suelen simbolizar el alma humana. Por su parte, la montaña, sobre la que se yergue un gran castillo, posee una forma especial, por la cual algunos estudiosos la interpretan como una especie de ave monumental —en muchas ocasiones, en la pintura de paisaje alemana, este tipo de representaciones naturales adquieren formas humanoides o evocan el mundo animal—. Más cerca de quienes miran, aparece una perdiz, un ave relacionada con la caza, que también suele asociarse con el engaño o puede simbolizar el pecado de la lujuria.

Con todo ello, la historia de la ninfa no busca explicar el mundo, sino reforzar vínculos. En la pintura se une lo visible con lo invisible, la naturaleza con lo más-que-humano, para poner el acento en cómo los mitos ayudan a entender el lugar del ser humano en el universo.

Por último, el texto que se incluye en la obra corresponde a un hexámetro latino que se puede traducir de la siguiente manera: «Soy la ninfa de la fuente sagrada. No perturbes mi sueño. Estoy reposando».

Paisaje idílico con la huida a Egipto

Más allá de ser un escenario…

En las obras de Claudio de Lorena la naturaleza se representa a través de los ciclos estacionales y la cambiante luz de las diferentes horas del día. Los entornos boscosos, los caminos, los ríos y los cielos se convierten en refugios que acogen temas religiosos, como sucede en Paisaje idílico con la huida a Egipto (1663). En sus pinturas sorprende también el cambio de escala que existe entre los grandes árboles y los amplios horizontes en comparación con el reducido tamaño de los personajes. Este posicionamiento artístico dota de gran protagonismo a la naturaleza, hasta ese momento un elemento secundario dentro de la pintura.

En esta obra, fruto de la observación directa de la naturaleza y de una fuerte idealización, se narra el episodio bíblico en el que un ángel se aparece en sueños a José y le ordena que huya a Egipto junto con María y Jesús, pues el rey Herodes pretende sacrificar a todos los niños varones nacidos en Belén (Mt 2, 13-15).

La naturaleza es recreada mediante pinceladas ágiles y pequeñas. Así, el artista representa con gran detalle la delicada vegetación de la ribera, las aguas oscuras del río y el reflejo de la barca con los pescadores faenando. Al observar con detenimiento este río nos percatamos de que puede ser visto como un símbolo del viaje vital que la familia está a punto de emprender. Su serpenteante trazado también nos ayuda a penetrar en el paisaje visto a través de los ojos del artista.

Sabemos que Lorena recreó la campiña romana y se sirvió de muchos de los apuntes que tomó durante sus paseos. En su pintura se combinan esa inspiración basada en su experiencia personal en la naturaleza con la idea de la Arcadia clásica, donde la vegetación se mezcla con arquitecturas y ruinas del pasado —una pirámide, una muralla o un puente en ruinas sobre el que crece la vegetación jalonan el paisaje para recordarnos que el pasado es también presente.

Con todo ello, en esta pintura se muestra una forma muy particular de comprender el mundo como un todo conectado. A partir de un determinado contexto cultural, se hibrida lo natural, lo sagrado y lo espiritual.

Paisaje montañoso con un castillo

¿Es la Tierra la casa de todos los seres que habitan en ella?

Roelandt Savery fue un pintor viajero. De su ciudad natal pasó a Brujas y más tarde a Haarlem. Posteriormente, tras una breve estancia en Ámsterdam junto con su hermano, el también pintor Jacob Savery, se instaló en Praga, donde está documentado en 1604. Allí fue pintor de corte, primero del emperador Rodolfo II y, a partir de 1612, del emperador Matías. Savery se estableció de manera definitiva en Utrecht hacia 1616, donde, acompañado por su sobrino Hans Savery II, compraría una gran casa medieval con un espectacular jardín de flores cultivadas que se convertiría en lugar de reunión de numerosos artistas.

La obra Paisaje montañoso con un castillo (1609) es fruto de los viajes que, por mandato del emperador Rodolfo II, hizo el pintor por diferentes territorios del imperio con el fin de realizar dibujos de carácter topográfico. Para estructurar las distintas secuencias en esta pintura, Savery emplea una gama reducida de colores. Los ocres y marrones oscuros ocupan los primeros planos, los verdes se utilizan para las montañas y praderas más próximas y las que están en segundo término, y los azules para los picos y cimas más lejanas.

Resulta interesante detener nuestra mirada en los detalles, donde hay cabida no solo para la representación de lo vegetal, sino que el pintor se interesa por representar cómo la naturaleza en sus diferentes formas sirve como espacio de cobijo y encuentro para todos los seres que la conformamos. Por ejemplo, emplazado ante un extraordinario telón de fondo y atravesado por un río, se vislumbra un pequeño y apacible pueblo. Una comunidad de casas rodeada por bellas montañas en la que destaca su imponente iglesia y su perfecta adaptación a la orografía sobre la que se levanta. Asimismo, en el centro de la pintura, aparece un castillo. La fortificación, construida en piedra y emplazada sobre un espolón rocoso, albergaría a las familias más ilustres de la región. También se observan distintas cabañas diseminadas por el territorio, e incluso un tronco caído que sirve de refugio a las cabras montesas, las aves y una ardilla.

Al examinar en conjunto esta obra, destaca especialmente la convivencia de la visión macro y micro de la vida en este recóndito lugar de la Tierra. Las impactantes cumbres montañosas, las praderas, los bosques y el cielo brumoso encuentran su contrapunto en los pastores, los rebaños, los pájaros, y el cielo de la tarde. Toda una declaración de intenciones de un artista que, además de pintor, se convirtió en inesperado cartógrafo de los territorios del Tirol.

Continua en la primera planta

En el plano puedes ver destacadas las salas donde se encuentran las obras del recorrido.

Un arroyo en el bosque

¿Cómo cambia nuestra percepción cuando nos sentimos parte del bosque?

Es conocido que hacia 1837 Asher B. Durand comienza a mostrar un especial interés por la pintura de paisaje, lo que da como resultado un conjunto de cuadros minuciosos y realistas como Un arroyo en el bosque (1865). ¿Cuál fue el motivo? Su gran amistad con Thomas Cole, el reconocido artista fundador de la Escuela del Río Hudson. El 8 de julio de 1837 Cole escribía en su diario: «Para Mr. Durand todo el paisaje era completamente nuevo y estoy contento de haber sido yo quien ha dado a conocer esos paisajes ricos y variados del Schroon a un verdadero amante de la Naturaleza».

En la pintura, un gran haya de tronco plateado, uno de los árboles preferidos de Durand, aparece como protagonista junto a un tranquilo arroyo. Este árbol, de porte solemne y corteza lisa, que en algunas culturas simboliza la resistencia, posee una frondosa copa de color verde claro. Asimismo, la monumentalidad de los árboles de este bosque, que salen del espacio del cuadro, nos transmite la fuerza de la naturaleza indómita que tanto impresionó al artista.

El espacio por el que discurre el agua del arroyo crea un claro por el que se filtra la luz y produce la sensación de estar en el interior de una catedral gótica. En ella las y los observadores atentos pueden descubrir un faisán, que parece descansar apaciblemente, y una pequeña ardilla, pintada con gran delicadeza, sobre las raíces de uno de los árboles caídos —este árbol caído puede interpretarse como una referencia a los ciclos de la vida—. La presencia del faisán y la ardilla evidencian la ausencia de seres humanos en este paraje y refuerzan la grandiosidad de la naturaleza salvaje representada.

Por todo ello, en esta obra el pintor muestra un gran interés por representar la naturaleza no como un marco y un espacio idílico de contemplación, sino como un ente vivo compuesto por una red de relaciones animales, vegetales y humanas —en este caso con el propio Durand, cuya presencia pasa desapercibida—. Así, el artista recrea con gran detalle las texturas de los árboles y la vegetación con el fin de plasmar la vida íntima del bosque y sus tiempos, un lugar en el que conviven lo vivo y lo muerto, lo humano y lo no humano de un modo respetuoso.

«Podemos oír el crujido de las hojas antes del golpeteo de la lluvia, respirar el aliento margoso de la tierra, y sentir el aire cargado que precede a los relámpagos y acalla las terminaciones nerviosas». Henry T. Tuckerman sobre la pintura de Durand.

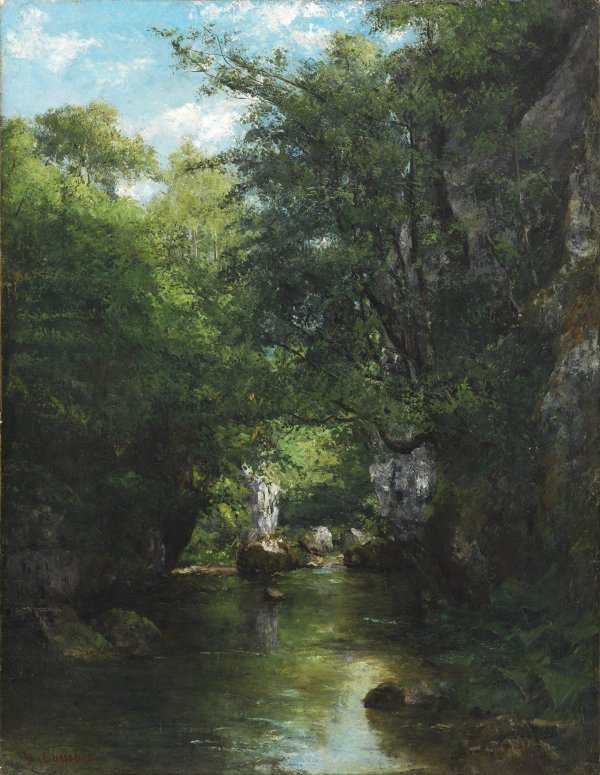

El arroyo Brème

¿Somos conscientes de los procesos de crecimiento, fertilidad y simbiosis que operan en todas las escalas de la vida?

La obra El arroyo Brème (1866) pertenece a una etapa pictórica en la que Gustave Courbet se dedicó, sobre todo, a representar paisajes. Su tierra natal, el Franco Condado, se convirtió en su principal motivo pictórico y en una fuente de inspiración con la que reivindicar la importancia de este género.

Esta obra permite conocer Puits Noir («Pozo Negro»), un enclave natural que Courbet visitó en numerosas ocasiones. Desde 1864, el pintor pasó largas temporadas en Ornans. Sabemos también que por esas fechas conoció a los pintores Claude Monet y James McNeill Whistler en el pueblo costero Trouville y que, en el mismo año en el que pintó este cuadro, presentó su famoso lienzo El origen del mundo, un encargo del diplomático turco-egipcio Khalil-Bey.

Puits Noir no solo era un enclave conocido por Courbet y sus paisanos, sino que también lo visitaban especialistas en hidrogeología, pues en este lugar acontece un fenómeno peculiar: las aguas que vemos representadas emanan, en parte, de un río subterráneo que se conecta con la superficie mediante un singular «pozo» rocoso. Así, al contemplar la escena llaman la atención, por un lado, el movimiento intenso de las aguas y, por otro, el trabajo del pintor a la hora de representar los reflejos de la luz del sol sobre la superficie del oscuro arroyo. Del mismo modo, destaca cómo en la masa de agua y en la vegetación que crece en la ribera o las rocas cubiertas de líquenes Courbet trata de plasmar con la máxima fidelidad las particularidades de este paraje y su intensa vida orgánica.

Flanqueando el arroyo crecen también dos grandes masas arbóreas que cobijan este lugar alejado del frenesí de la vida moderna. Así, podemos observar cómo los árboles, de finos troncos, crecen altos y fuertes hacia el despejado cielo de Ornans creando una gran bóveda vegetal. En esta obra los árboles actúan como una pantalla que impide ver el territorio en detalle y la línea del horizonte. Sin embargo, este hecho favorece cierta sensación de intimidad y de proximidad con la naturaleza.

Cocina alpina

¿De qué manera la naturaleza puede ser un refugio para la psique y la creatividad humana?

Ernst Ludwig Kirchner pintó la obra Cocina alpina durante el verano de 1918 en un lugar remoto de los Alpes, cerca del pueblo de Frauenkirch, al sur de la ciudad de Davos. El pintor escribiría: «[…] las habitaciones aquí arriba son muy particulares, con huecos en las paredes rellenos de musgo y una maravillosa estufa de formas redondeadas decorada con cobre».

Así, el interior de esta cabaña es recreado por el artista a través de una perspectiva un tanto distorsionada. Aunque Kirchner pinta desde la tranquilidad de un enclave remoto rodeado de montañas, el modo en el que su pincelada construye el interior de su nuevo hogar nos traslada todo el nerviosismo surgido de sus vivencias durante el Gran Guerra —su participación en la Primera Guerra Mundial y su posterior declaración como no hábil para las funciones militares produjeron en Kirchner una profunda crisis—. Además, los colores empleados pueden llegar a resultar agresivos debido al predominio de los rojos, rosas y naranjas. Colores como el amarillo adquieren un tono ácido que proyectan cierta sensación de distancia y barrera entre las y los observadores y la propia obra.

En Cocina alpina la luz del sol, de manera generosa, se cuela por la puerta de la entrada y la ventana de la cabaña para iluminar el suelo, la pared donde se ubica la estufa, la barandilla de la escalera, las dos vitrinas de la estancia —una de ellas con distintos enseres domésticos— y una parte de la mesa que se observa en primer término. Apoyada sobre la mesa, una figura parece trabajar de manera enérgica con sus manos. Según algunos especialistas podría tratarse del propio Kirchner, sin embargo, la imagen difiere de los numerosos autorretratos que existen del artista. En opinión de estudiosos como Peter Vergo, el interior de esta cabaña podría estar habitado por Erna Schilling, la compañera sentimental de Kirchner en aquella época.

¿Pudo la naturaleza ser un refugio para el artista en el que dio rienda suelta a su creatividad? En las montañas de Suiza Kirchner retomó la pintura, comenzó a «llenarse» de nuevos temas y a escribir crítica de arte bajo el seudónimo de Louis de Marsalle. En este lugar, aquí representado a través de esta habitación por cuya puerta se observa un paisaje encumbrado por el monte Tinsehorn, el pintor encontró el sosiego de la naturaleza gracias al azul intenso del cielo y el verde de las montañas.

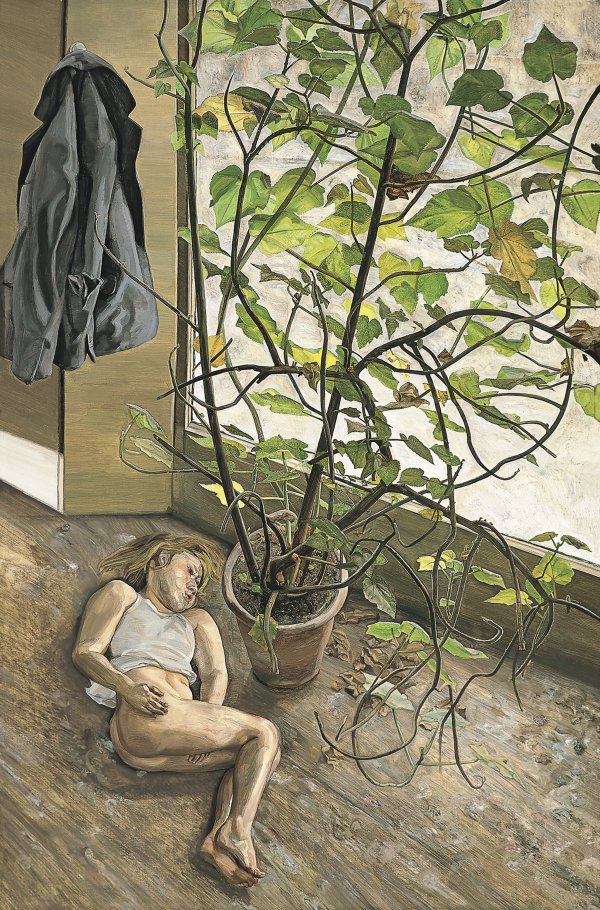

Gran interior. Paddington

¿Sienten las plantas? ¿Cómo dialogan con los humanos?

Lucian Freud es uno de los máximos representantes de la Escuela de Londres. Se trata de un artista que desde los comienzos de su carrera tuvo siempre entre sus temas centrales la figura humana, representada en sus pinturas con una gran intensidad.

En el caso de la obra Gran interior. Paddington (1968-1969), Freud capta a una niña tumbada en el suelo que parece refugiarse bajo la planta que ocupa la mayor parte del lienzo en la que nos ofrece una imagen tanto física como psicológica de la escena. Freud fue un pintor de ejecución lenta y consciente que necesitaba estar familiarizado con los seres o los objetos que representaba. El artista no buscaba el parecido con la realidad, sino la esencia emocional de aquello que contemplaba y que, en este caso, se centra en el cuerpo de su modelo y las hojas de la gran planta que coprotagoniza la pintura.

Así, vestida con una camiseta de color blanco, con los hombros colocados en paralelo al suelo y las caderas y las rodillas giradas completamente hacia el lado derecho, la niña que aparece retratada es Isobel Boyt, la hija del pintor, nacida en 1961. La piel de Isobel, conocida familiarmente como Ib, tiene una gran importancia. La corporeidad en las obras de Freud, la presencia «material» de los personajes carente de cualquier idealismo, revelan el verdadero significado de la mortalidad en el ser humano.

Por otro lado, junto al enorme ventanal que permite la entrada de la luz en la estancia aparece una gran planta de ramas retorcidas. La realista representación de este ser vivo le hace poseer cierto sentido de individualidad que llega a transmitir una energía similar a la de la niña que aparece junto a ella —según el historiador del arte británico William Feaver esta planta de grandes hojas bajo la que se cobija Isobel le recordaba al pintor a una enorme Zimmerlinde (Sparrmannia africana) que había en casa de su abuela.

Durante la década de los sesenta Freud mostró un especial interés por la temática vegetal. En alguna ocasión el propio artista diría al respecto que deseaba pintar «pequeños retratos de hojas» además de trasladar «la sensación de que las cosas crecen y se desvanecen, unas hojas nacen y otras mueren». Por ello, alejado de los cuadros de naturalezas muertas y de la ilustración botánica de carácter científico, las plantas en la obra de Freud poseen una identidad propia. El pintor buscó la esencia de estos seres vivos como si de uno de sus desnudos se tratara, mostrando toda la verdad de su propia existencia. Una exploración que invita a preguntarnos sobre esas otras inteligencias presentes en el mundo vegetal.

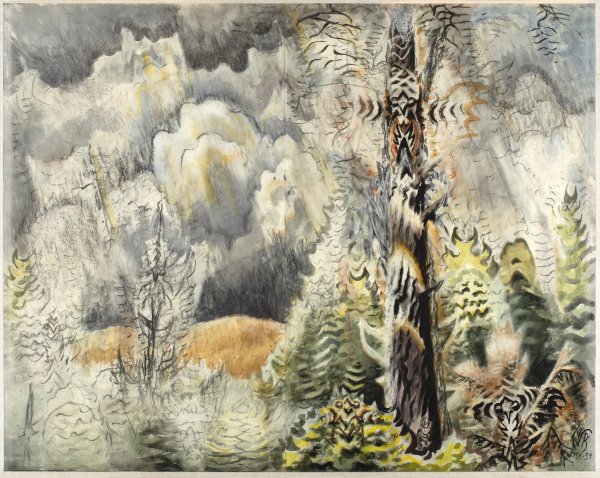

Bosques de cigarras

¿A qué suena la naturaleza? ¿Es posible trasladar sus sonidos a un lienzo?

Charles Burchfield fue un pintor singular que a lo largo de su carrera se mantuvo alejado de las tendencias artísticas provenientes de Europa. Considerado el último representante de la escuela de paisajistas americanos del siglo XIX, desde sus comienzos mostró su admiración por la naturaleza y una especial predilección por la acuarela, la utilización de colores arbitrarios...

En la obra Bosques de cigarras (1950-1959) el artista invita a escuchar profundamente a la naturaleza, a conectar con la vida y los tiempos de los bosques mediante la proyección del intenso y profundo canto de las cigarras. Para ello, como resultado de diferentes experimentos en torno a la captación y la proyección de lo sonoro a nivel plástico, Burchfield trabaja con sutileza los trazos, el movimiento y la gradación de las pinceladas, con el fin de hacer visible la sonoridad del insecto que protagoniza la obra y mostrar, al mismo tiempo, la energía invisible del entorno en el que se desarrolla la escena. A lo largo de su proceso artístico busca decodificar las conversaciones, vibraciones y sonidos protagonizadas por distintos seres, condiciones atmosféricas y entornos naturales.

En su deseo por trasladar el verdadero significado de la naturaleza, Burchfield afirmaría: «El artista no debe pintar lo que ve en la naturaleza, sino lo que está en la naturaleza. Y para ello debe inventar símbolos, que, si se usan correctamente, harán que su obra parezca aún más real que lo que tiene ante él».

Así, a través de bocetos tomados del natural y de la técnica de la acuarela, captó con gran sensibilidad los fenómenos atmosféricos: viento, nubes, lluvias, nieves, tormentas eléctricas... Burchfield casi siempre vivió cerca de espacios naturales. A lo largo de su vida estuvo interesado en captar la esencia de los bosques y en plasmar la energía telúrica que conecta al ser humano con la memoria de la tierra.

Para terminar, ¡una pregunta! ¿Podría estar la obra Bosques de cigarras relacionada con un incendio acaecido en septiembre de 1950 y que el propio Burchfield relata en sus memorias?: «24 de septiembre. Oscuro y frío. Hasta el mediodía no me di cuenta de que afuera brillaba una extraña luz amarillenta. Se iba haciendo cada vez más oscuro. El color, un cobre rojizo en el cenit, tenía la calidad de los crepúsculos dorados de agosto, pero era distinto de alguna manera. A las dos de la tarde era casi noche cerrada. Hacia el oeste, el cielo estaba cuajado de nubes negras y añiles, y entonces el cielo pasó del violeta marciano al naranja caldera, con nubes más bajas, blancas y heladas. Hacia el sudeste, la luz amarilla brillaba en el horizonte. Por la radio supimos que era una inmensa nube de humo procedente de los incendios forestales que estaban arrasando el oeste de Canadá. La temperatura bajó entre diez y quince grados por debajo de lo normal. Tan impresionante como deprimente».